ПЛОТЬ от ПЛОТИ — ПОБЕДИТЕЛЕЙ !!!

21 марта 2025 года Москва.

В Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

состоялся межрегиональный сбор-форум

«Юность России салютует Великой Победе», посвященный учреждению почетных морских наград орденов и медалей УШАКОВА и НАХИМОВА .

И вкладу военно-морского и гражданского флотов в НАШУ ПОБЕДУ 1945 года

В рамках молодежной программы «Нахимовская ленточка» и приурочен к празднованию

80-летия Великой Победы.

Организаторами форума выступили Региональный общественный фонд содействия патриотическому воспитанию детей и молодежи, Музей Победы, при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

Участниками форума стали команды из 15 регионов России, среди них — школьники, кадеты, студенты, курсанты. Они представили мультимедийные презентации «Об увековечении памяти прославленных флотоводцев-земляков», посвященные историческому и героическому наследию военных моряков, речников, морских летчиков, морских пехотинцев и соловецких юнг.

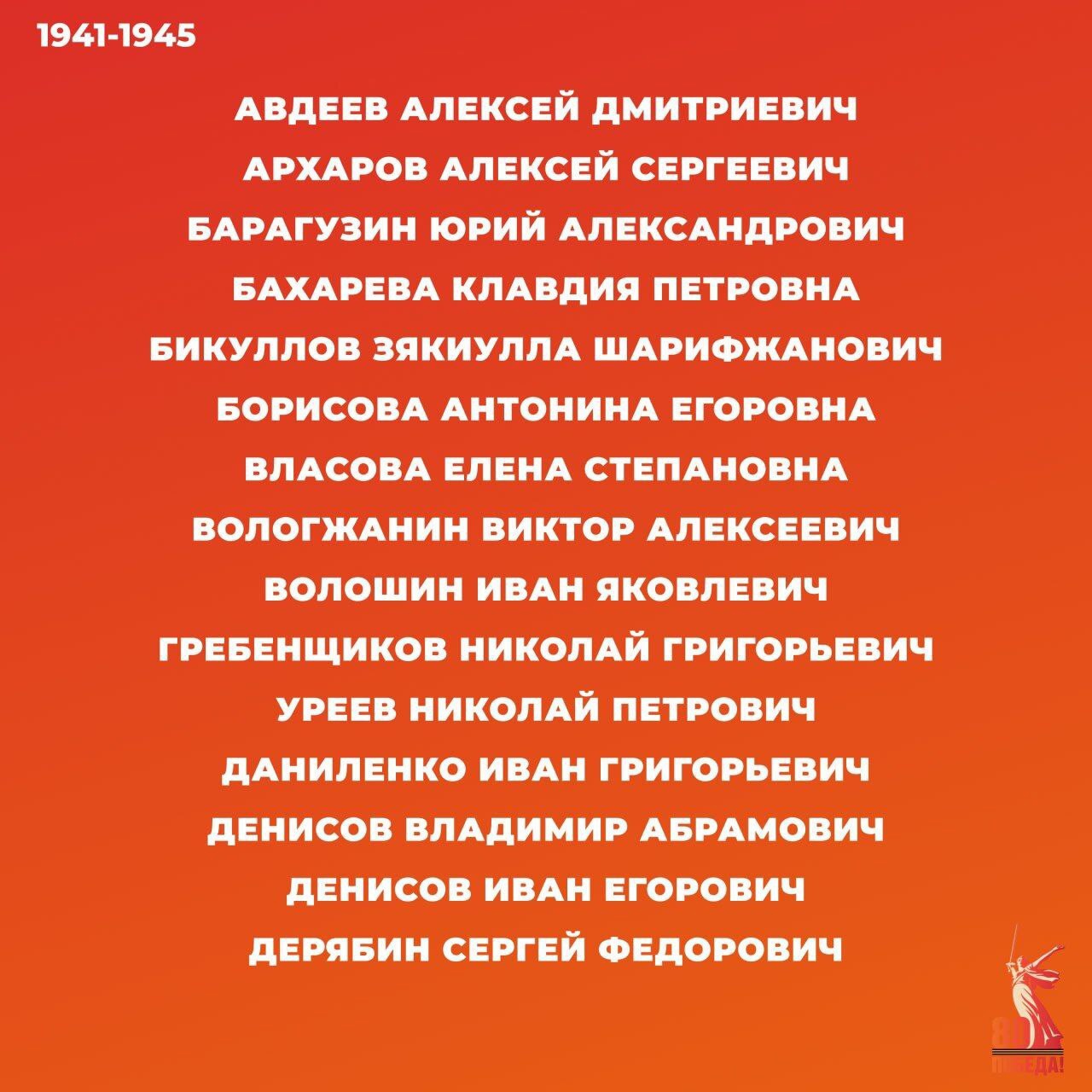

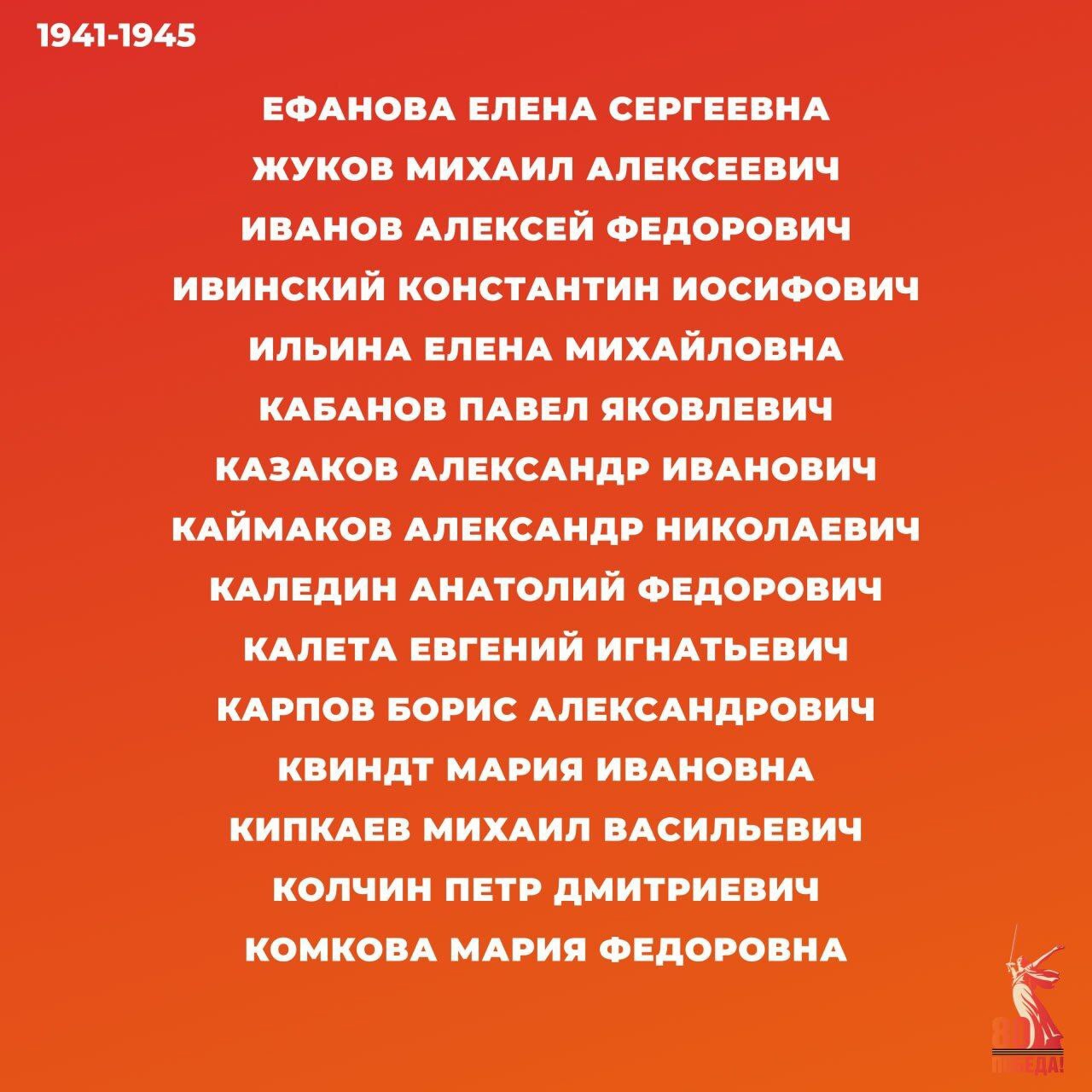

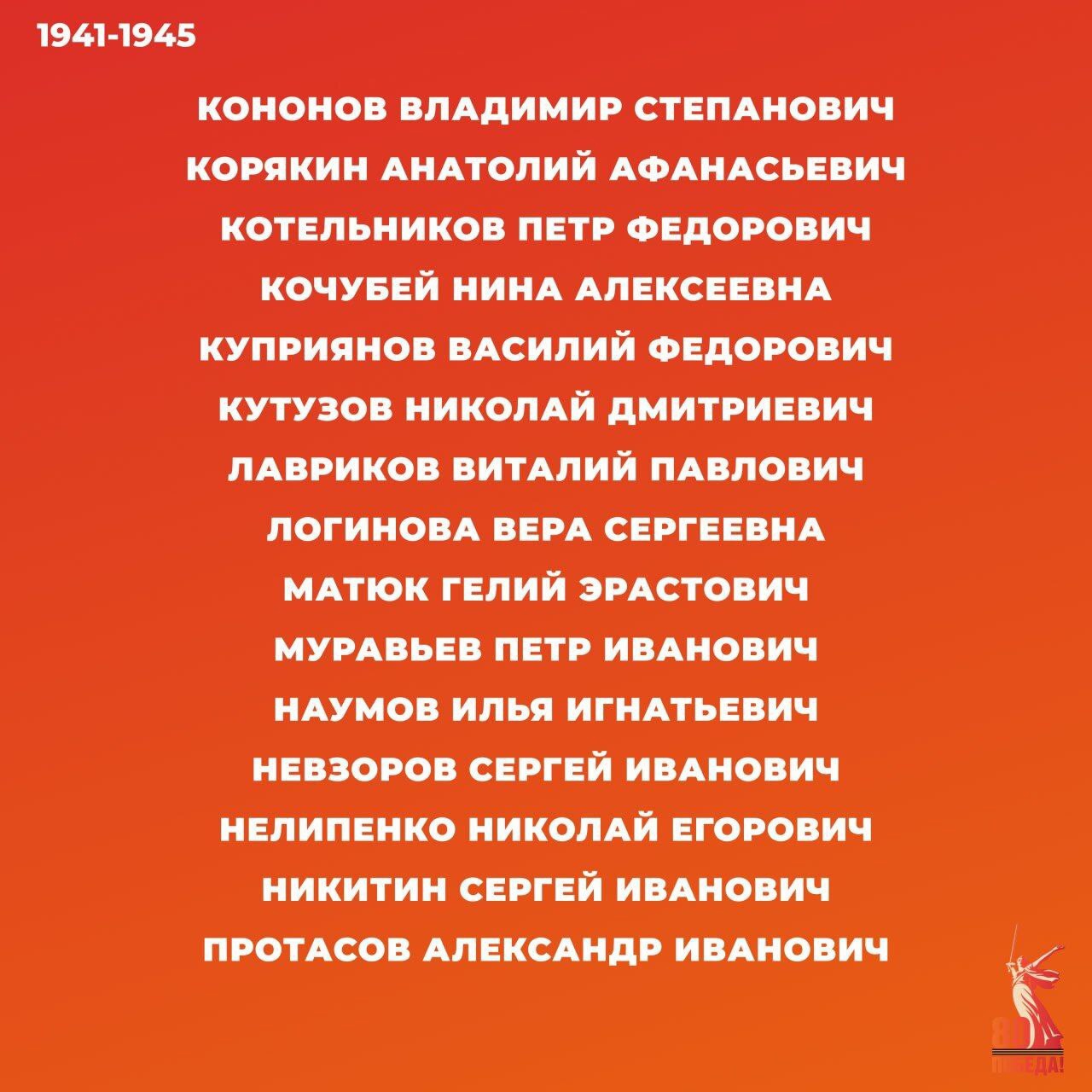

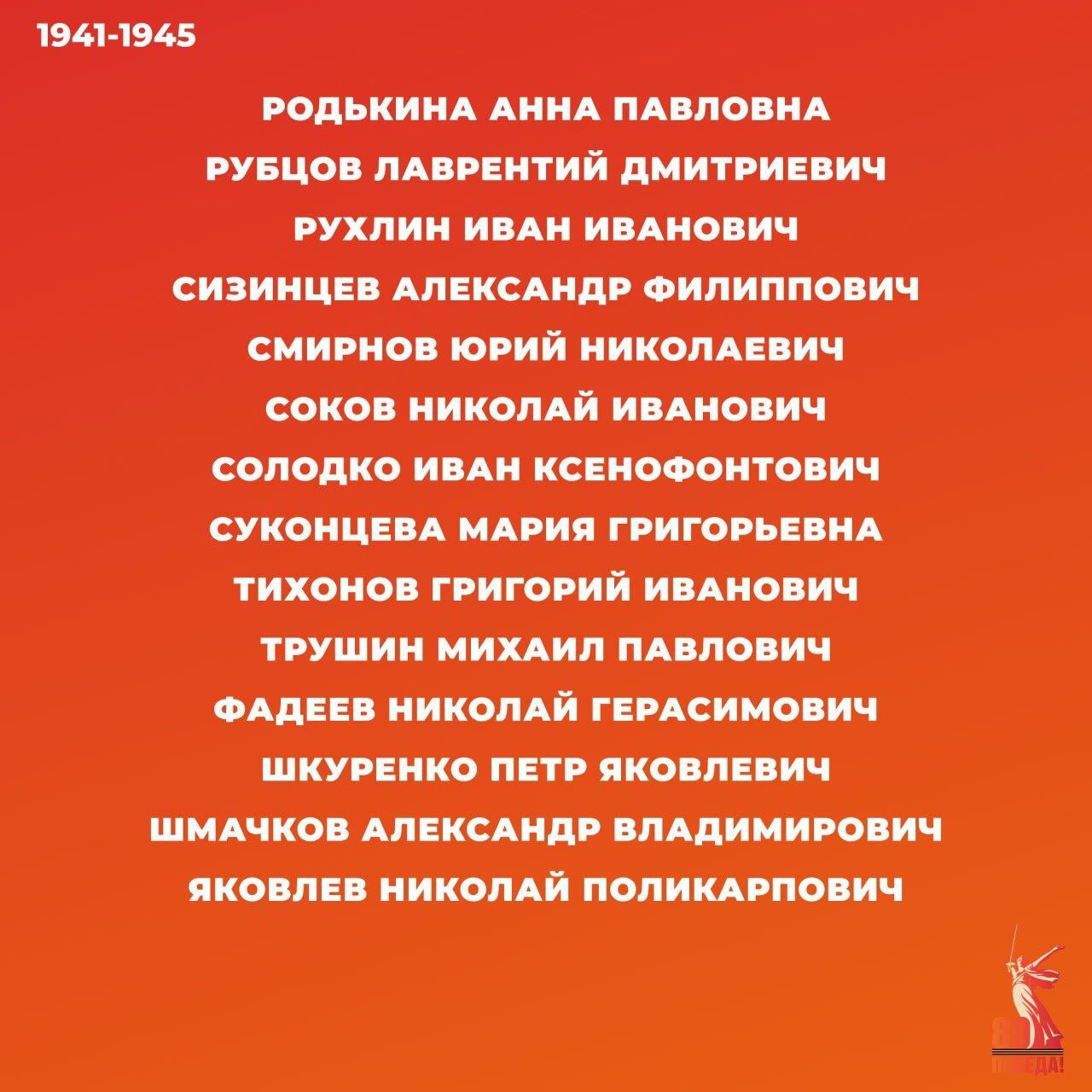

Перед началом участники возложили цветы к Вечному огню у стен музея на Поклонной горе и посетили художественный мастер-класс. В рамках форума состоялась акция «Бессмертный экипаж» в память экипажей кораблей Военно-Морского и гражданского флотов, воздушных кораблей, морской авиации, погибших в 1941–1945 годах.

В акции приняла участие разведывательно-водолазная команда, которая более 20 лет занимается поиском затонувших в годы Великой Отечественной войны судов.

Форум прошел в Зале Музея Победы имени маршала Г.К. ЖУКОВА.

«От имени генерального директора Музея Победы Александра Яковлевича ШКОЛЬНИКА с приветственным словом к собравшимся выступил заместитель, вице-адмирал

Фёдор Савельевич СМУГЛИН:-

«Очень важно и значимо, что именно вы, молодежь, собрались на форум и чествуете Великую Победу в преддверии ее 80-летия. Очень важно, что мы вместе с вами находимся сейчас в нашем Музее Победы, в котором сейчас проходит много мероприятий в честь подвига советского народа»

Участникам сбора-форума направил приветствие руководитель департамента национальной политики и межрегиональной связи города Москвы Виталий СУЧКОВ.

«Стало доброй традицией встречать весну в теплой и дружеской обстановке Музея Великой Отечественной войны 1941−1945 годов (Музея Победы. — Прим. ред.), который является одним из ведущих центров военно-патриотического воспитания молодежи. В 2025 году мы отмечаем 81-ю годовщину освобождения города-героя Севастополя от немецких фашистских захватчиков и 11-ю годовщину воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Россией. Уверен, что не только в героических летописях нашего государства, но и в сердцах миллионов наших соотечественников эти события занимают особое место. От всей души желаю всем участникам, гостям и организаторам молодежной программы «Нахимовская ленточка» мирного неба над головой, здоровья, отличного настроения, а участникам данного мероприятия — новых творческих успехов и реализации задуманного».

За активную жизненную позицию, по рекомендации ШИШКИНА Юрия Борисовича награждены памятными знаками общественного фонда

«КОМАНДАРМ»-«ТЕЛЬНЯШКА МОЕЙ ДУШИ БРОНЕЖЕЛЕТ» представители города Пермь, участники военно-патриотического клуба «ПАТРИОТ»,

студенты ГБПОУ «Пермский краевой индустриальный техникум имени В.П. СУХАРЕВА».

За постоянное участие в организации и проведении военно-патриотических мероприятий в своём крае, а так же за сохранение исторической памяти нашего народа, и встречи с ветеранами…

Общественные награды вручены в Музее Победы на поклонной горе, в торжественной обстановке,

ветераном Северного военно-морского флота КАСЬЯНОВЫМ Василием Мефодьевичем, начальником наградного отдела международного геральдического Совета «КОМАНДАРМ»!

Общественными памятными знаками «ТЕЛЬНЯШКА» — не как форма одежды, принятая во всём мире моряками, в дань традиций парусного флота, а именно как символ мужества.

После блокады Ленинграда превосходящими силами противника, советское командование и войска всеми силами пытались прорвать окружение в южном Приладожье, наступая с Невского пятачка и у Колпино.

Осенью 1941-го года, ещё не хватало огневой мощи артиллерии нашим войскам, поэтому две попытки прорыва блокады Ленинграда оказались неудачными, — в сентябре и октябре.

Командование Ленинградским фронтом, вынесло решение помочь 54-й армии которая «завязла» в боях у Волхова и Войбокалово. Используя тот факт, что Ладожское озеро концу ноября 1941 года уже покрылось льдом, для отвлечения внимания от атакующих с невских берегов дивизий, принято решение нанести отвлекающий удар с Севера, наступая со льда Ладоги по всему побережью — от Шлиссельбурга до деревни Липки.

1-й Отдельный лыжный полк моряков Краснознаменного Балтийского флота сформировали в Кронштадте из 900 моряков-добровольцев и состоял из трех батальонов, в которые вошли моряки из экипажей погибших (в том числе и в Таллинском прорыве) кораблей, зенитчики, матросы береговой службы.

Был ли шанс на успех у бойцов 80-й стрелковой дивизии и лыжников ???

Возможно, что и был, но этому помешали разные обстоятельства…

Прежде чем начать бой, лыжникам пришлось пройти по льду около 20 километров, и они уже были измотаны переходом...

Выйдя на берег перед лицом хорошо вооружённого, превосходящего численностью противника, морпехи должны были рассчитывать только на себя, потому, что имели только лёгкое стрелковое оружие …

Огневая поддержка нашими батареями с другого берега Ладоги — жизненно необходимая, могла бы быть только,

при наличии связи, но связи в то время не оказалось…

Так же вплоть до начала 1943 года нашим войскам, на всех фронтах, категорически не хватало снарядов…

Однако вскоре в труднейших условиях, промышленность Советского Союза с 1941 года, переведённая на «военные рельсы» изготовила

в достаточном количестве с н а р я д ы — к началу 1943 года.

Так, именно «ОГНЕВОЙ МОЩЬЮ»- сокрушили мощного противника к 1945 году…

НО не мышами, холодами, и грязью, как постоянно пишут всевозможные и так называемые «паблики»…

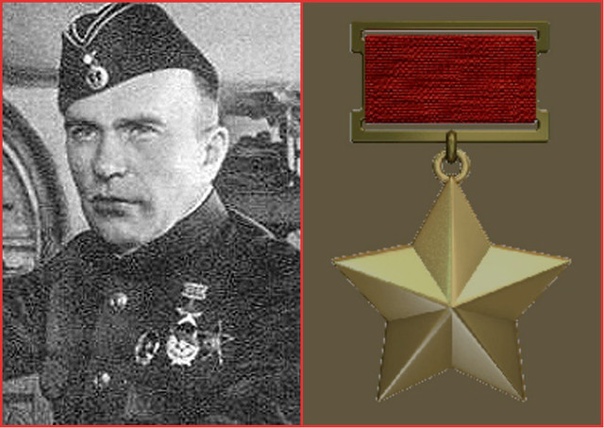

28 ноября 1941 года, утром когда расцвело, только уставший полк МАРГЕЛОВА после ночного, трудного перехода, смог выйти в назначенную точку для атаки — к деревне Липки…

Пехоты не было, отстала …

Оценив сложившуюся обстановку, МАРГЕЛОВ дал приказ атаковать!

Майор Василий Филиппович МАРГЕЛОВ, 21 ноября 1941 года

Не взирая ни на что, прорвав первую линию окопов врага у первого (Новоладожского) канала, маргеловцы вопреки всему заняли своим левым флангом деревню Липки и продвинулись на юг примерно на 1 км, уничтожая дзоты, пулеметные гнезда и живую силу противника.

После перехода второго (Староладожского) канала противник стал плотным пулеметным и артиллерийским огнём препятствовать дальнейшему продвижению лыжников.

И против храбрецов, помимо имевшегося пехотного подразделения в обороне, противник выдвинул свежие подкрепления из резерва, сконцентрировав большое количество пулемётов, за счет чего противник получил подавляющие преимущества огневой мощи…

Морские пехотинцы стали нести большие потери ещё так же от усиливающегося корректируемого артиллерийского огня и минометов…

Фланги лыжников стали немцами обходиться, создавалась угроза окружения.

В результате этого моряки вынуждены были перейти к обороне.

Почти весь командный состав полка был перебит, сам МАРГЕЛОВ ранен, связь с частями 80-й дивизии установить оказалось невозможно- все радиостанции вышли из строя.

Тем самым попытки связаться с начштаба фронта не увенчались успехом, ещё противник уничтожил 6 лыжников, посланных с донесением командиром полка.

Вот что говорится в докладе Политуправления, записанном со слов немногих выживших в том бою командиров, в том числе командира полка Василия МАРГЕЛОВА:

«С 11.00 до 19.00 под сильным огневым валом пулеметного и автоматного огня отбивались лыжники-моряки от немцев героически. Ни один человек не отошел без приказа. Краснофлотцы резали финками ракетчиков, выпуском ракет сбивали артиллерийский и минометный огонь противника. Командир полка отмечает исключительное мужество в поведении людей в бою.

Раненые, кого не смогли с собой захватить, отстреливались, позднее были слышны крики: «Смотри, фашистская сволочь, я моряк-балтиец и умру как подобает моряку!»

Командовал полком морских пехотинцев пехотный офицер, майор Василий Филиппович МАРГЕЛОВ, Герой Советского Союза, после войны генерал армии.

Личность легендарная, впоследствии создатель Воздушно-десантных войск, которые в шутку называют и сейчас «ВОЙСКАМИ ДЯДИ ВАСИ».

Так и тёмно-синие полоски ВМФ — стали цвета неба — голубыми для

тельняшки

воздушно-десантных войск ВДВ, в вечную память о Героях, братишках-Балтийцах…

В музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на Поклонной горе в Москве

награждены участники ВПК «ПАТРИОТ», студенты КИТ г. Перми:

ВШИВКОВ Всеволод Игоревич,

ПУПКОВ Данил Владимирович,

НИКИШЕВ Алексей Олегович,

МЯСНИКОВ Василий Витальевич.

19 марта 2025 года — свой профессиональный праздник отмечают моряки-подводники — люди, которые не понаслышке знают, что такое настоящее доверие, плечо товарища и взаимовыручка.

В Москве, Кубрике региональной общественной организации ветеранов Соловецкой школы юнг Военно-Морского флота РФ — участников Великой Отечественной войны, начальник наградного отдела МГС «КОМАНДАРМ» КАСИЯНОВ Василий Мифодьевич,

совместно с генерал- майором ВМФ

ЩЕРБИНИНА Андреем Николаевичем вручили матросу Балтийского флота

СОКОЛОВУ Юрию Алексеевичу удостоверение члена Совета ветеранов Соловецкой Школы юнг ВМФ участников Великой отечественной войны 1941-1945 гг.

А так же наградили памятным знаком общественного фонда

«КОМАНДАРМ»-ТЕЛЬНЯШКА НАША ЛЕГЕНДА», за активное участие в работе Совета ветеранов Соловецкой школы юнг ВМФ, а также материальную помощь по ремонту кубрика, после аварийной ситуации.

Гости Кубрика в районе Старого Арбата, региональной общественной организации ветеранов Соловецкой школы юнг ВМФ — участников ВОВ юные моряки из города Луховицы, Московской области.

15 июня 1996 года Главнокомандующий Военно-морским флотом Российской Федерации адмирал флота Феликс Николаевич Громов подписал приказ №253, в соответствии с которым учреждался профессиональный праздник – День моряка-подводника.

19 марта, дата выбранная в качестве праздника, потому что в этот день

19 марта 1906 года император Николай II ввёл в состав военно-морского флота новый класс боевых кораблей – подводные лодки.

В том же году в состав Российского флота было включено 10 подводных лодок.

Таким образом, Россия одной из первых стран в мире обзавелась подводным флотом.

Причём флотом, который уже вскоре Российской империи пришлось испытать в ходе реальных боевых действий…

ЛОКОМОТИВ ПОБЕДЫ… !!!

19 марта 2025 года актив первичной ветеранской организации № 1 района Бирюлево Западное, Южного административного округа города Москвы (ЮАО)-

награждён памятными знаками общественного геральдического Совета

«КОМАНДАРМ»-

«80 лет ПОБЕДЫ в ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»!

Пётр Стефанович ПАРШИКОВ вручил общественные награды высшего общественного признания активистам ветеранской организации:

РЫБАЛЬЧЕНКО НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА;

ШУВАЕВА ИРАИДА ВАСИЛЬЕВНА;

ВИКУЛИНА НАТАЛЬЯ НИКИТИЧНА;

ЧУКАНОВА РАИСА ЗАГИДУЛЛОВНА;

ТАКТАШОВА ЛИДИЯ ХУСАИНОВНА;

НАУМОВИЧ АННА СЕРГЕЕВНА;

БОРЧИКОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА

Так сплочённый коллектив ветеранской организации постоянно занимаются сбором, сортировкой и отправкой гуманитарной

помощи с начала специальной военной операции на Украине (СВО) с апреля 2022.

И каждый месяц отправляется гуманитарными конвоями порядка полторы тонны самого необходимого в поддержку фронта и людей на освобождённых территориях…

Так же направляют «гуманитарку» в Подольский военный госпиталь, каждый месяц.

Грузы отправляются в ЛНР, ДНР, Курскую область и на Херсонское направление.

Ещё плетутся маскировочные сети и передаются на передовую.

По обратной видеосвязи приходят от бойцов и командиров, благодарности коллективу, который вносит и свой вклад в нашу общую ПОБЕДУ!!!

Потому, что БЕЗ ТЫЛА НЕТ ПОБЕДЫ !!!

Следует отметить, что представители совета ветеранов занимаются патриотическим воспитанием молодёжи, общаются в школах района с детьми, проводят уборку территории у памятника железнодорожникам!

На территории участка Московско-Окружной дистанции пути (бывшего производственного участка эксплуатационного вагонного депо Бирюлёво) в 1975 году, в канун 30-я Победы установлен уникальный памятник железнодорожникам, отдавшим свою жизнь за Родину в Великую Отечественную войну.

27 февраля 2025 года волонтеры районной школы № 2001 совместно с первичной ветеранской организацией №1 района провели мемориально-патронатную акцию, посвященную Дню защитника Отечества и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебных долг за пределами Отечества.

Волонтеры Школы № 2001 взяли на себя шефство над памятником.

Ребята совместно с Первичной ветеранской организацией № 1 Бирюлёво Западное, проводят уборку территории вокруг мемориала. Сегодня порядок возле памятника поддерживают и работники Московско-Окружной дистанции пути и профсоюз ВЧДЭ-9. Благодаря этой заботе, каждый год во время празднования Дня Победы и Дня железнодорожника к памятнику возлагаются венки и живые цветы.

Участие во многих мероприятиях подобного рода — это лишь малая часть благодарности героям Великой Отечественной войны, благодаря подвигу которых наша страна одержала Победу 80 лет назад. И эта Победа наших предков является ярким примером и помогает сегодня в борьбе с современным нацизмом на Украине.

В тёплой дружественной обстановке, за чашкой чая договорились с активом первичной ветеранской организации № 1 района Бирюлево Западное (ЮАО) о сотрудничестве с советом ветеранов и музеем «Сокольники и флот'» в Восточном административном округе Москвы (ВАО).

ЛОКОМОТИВ ПОБЕДЫ !!!

ВЛКАД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ В РАЗГОМ НАЦИСТОВ в 1941-1945 годах!

Без железных дорог и самоотверженного труда железнодорожников не была бы одержана победа в Великой Отечественной войне. Достижения железнодорожников стали возможны благодаря грамотным административным и техническим решениям – как руководства, так и линейных служащих, которые в первые же месяцы войны проявили высокую эффективность в работе.

В 1941–1945 гг. пространство военных перевозок заняло одну шестую часть суши. Важно отметить, что железнодорожники оказались профессионально готовыми к испытанию: до войны была проведена техническая модернизация транспорта, в частности внедрены мощные паровозы ФД – «Феликс Дзержинский», новые автосцепки и автоблокировки большегрузных вагонов и многие другие передовые технологии того времени.

Подвижной состав, благодаря отработанной технологии перевозок и профессиональным навыкам труда — смог осуществить необходимые во время войны перемещения огромного количества всевозможных грузов, техники и людей, тем самым совершив —

С В Е Р Х П Е Р Е В О З К И …

Разная ширина колеи в СССР и Европе не позволила немцам оперативно продвигать воинские грузы вслед за наступающими армиями в 1941 г. За все время они так и не научились ни работать на наших паровозах, ни в полной мере обеспечить надежную эксплуатацию своих паровозов в российских условиях, особенно зимой.

С начала войны железнодорожникам необходимо было обеспечить огромные встречные потоки перевозок: эвакуируемых людей и промышленные предприятия – в тыл; живую силу и технику – к фронту. С первых дней войны в результате вражеских бомбардировок советские железные дороги были серьезно разрушены…

Но даже в этих в тяжелейших условиях, на грани человеческих возможностей, отношение работников к железнодорожной технике оставалось очень бережным: даже разрушенные и затопленные паровозы в массе своей были затем восстановлены (известно, что под Одессой, после освобождения затопленные паровозы подняли со дна моря и отремонтировали –

их так и называли «ЧЕРНОМОРЦЫ»).

Из Ленинграда паровозы эвакуировали на баржах вместе с предприятиями и людьми.

Памятные знаки общественного геральдического Совета «КОМАНДАРМ» —

«80 лет ПОБЕДЫ в ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ«!

20 марта 1944 г. в первый послеблокадный рейс отправилась «Красная стрела», в составе которой был дополнительный бронированный вагон с зенитной установкой. Ленинградцы бережно сохранили этот легендарный поезд.

Вся история работы железнодорожников в те годы – это бессонный, ненормированный и опасный труд, зачастую под огнём жестокого врага.

Эта тяжелейшая работа ярко описана Виктором АСТАФЬЕВЫМ

(в годы войны — железнодорожник) в повести «Последний поклон»:

—«Станет поезд, отдаст машинист, чаще помощник, жезл дежурному по станции, и тут же оба они ткнутся лицами в грязные, протертые подлокотники окошек, охваченные тревожной дремой, опустится убито кочегар у горячей топки, и коробит ему жаром грязное лицо. Не курит, не говорит, спит с открытыми глазами кочегар, и машинист не убирает с реверса руку, так и отдыхает в «боевом положении». ˂…˃ Выйдет с жезлом в руке дежурный по станции, товарищ Рыбаков, постоит, глядя на убитого усталым сном машиниста, на облепивших состав «тружениц тыла», вздохнет и виновато скажет: «Поехали, механик!»

Гражданские служащие проявляли поразительное хладнокровие: расцепляли горящие вагоны, тушили пожары, не покидали рабочих мест в бомбежки, работали машинистами бронепоездов. Женщины и совсем юные девушки порой выполняли не только изнурительную, но и очень опасную работу – например, сцепщицы. К концу войны женщины на железных дорогах составляли не 20%, как до войны, а уже порядка 60% персонала. На магистралях необходимо было заменить ушедших на фронт мужчин…

Поразительно, как четко в годы войны было организовано рабочее снабжение и быт железнодорожников! Вот данные из книги под редакцией бывшего министра путей сообщения Н. С. КОНАРЕВА «Железнодорожный транспорт в годы Великой Отечественной войны»: «Совет народных комиссаров СССР в марте 1942 г. принял постановление “Об обеспечении продуктами питания в пути следования поездных бригад”. В нем предусматривалось, что каждый член поездной бригады должен получить перед поездкой дополнительный паек (хлеб, колбаса, сахар, табак).

В 1943 г. посевные площади совхозов и подсобных хозяйств предприятий НКПС (Народного комиссариата путей сообщения) составляли 206 тыс., в 1944 г. – 300 тыс., а в 1945 г. – 317 тыс. гектаров. В 1944 г. из 100 рабочих 97 занимались огородничеством, посевные площади под индивидуальными и коллективными огородами железнодорожников выросли на 20%, а в 1945 г. – на 45% по сравнению с предыдущим годом.

Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от

16 марта 1942 года заработная плата машинистов, помощников машинистов, кондукторов, кочегаров, поездных вагонных мастеров, составителей поездов была повышена на 10–40%.

Всего за период с 1941 по 1945 г. фонд заработной платы работников, занятых на эксплуатации железных дорог, возрос на 79,5%, а средняя месячная зарплата одного работника увеличилась на 48,2%. На железных дорогах юга за 1944–1945 гг. было восстановлено и введено в эксплуатацию 482 тыс. квадратных метров жилой площади, построено 1237 общежитий на 21 057 человек, восстановлено и вновь организовано 235 сапожных, 164 пошивочных мастерских, 362 объекта бытовых услуг. Начали функционировать 194 клубов и дворцов культуры, 1302 красных уголка, 98 библиотек, 51 радиоузел.

И это поразительно, что в условиях тотальной войны, по призыву Гитлера»-

БИТВЫ ЗАПАДА ПРОТИВ ВОСТОКА, однако факт, что за 1941–1944 годы только на железных дорогах центра были построены жилые дома общей площадью 279 тыс. квадратных метров, в которые вселились 60 тыс. семей железнодорожников (в 1943 г. в ведении железных дорог, после разрушений сохранилось менее половины довоенного жилого фонда).

На 26 дорогах открыли 50 поликлиник и амбулаторий, 160 медицинских и фельдшерских пунктов, свыше 30 больниц. Восстанавливались и сооружались лечебные учреждения и на других дорогах. К концу войны на транспорте имелось свыше 40 тыс. яслей, 500 женских и детских консультаций».

На строительство и ремонт железных дорог широко привлекались мирные жители, некоторые крестьяне становились железнодорожниками. Например, на строительство линии Сараевка – Старый Оскол привлекли 20 тысяч человек…

Переброска танков в эшелоне на Берлин. 1945 год.

Железнодорожный транспорт стал спасением для сотен, сотен и сотен тысяч раненых.

Так 6 тысяч вагонов выделено только для санитарных поездов. При этом такой состав представлял собой не просто средство для транспортировки раненых – это был госпиталь на колесах, полноценное лечебное передвижное учреждение, включавшее операционные, многочисленные койки, бани, прачечные и подсобное хозяйство, а иногда даже… огороды на крышах!

Железнодорожники, понятно, строили и водили бронепоезда, но также они собирали деньги на их постройку; в этой акции принимали участие даже подростки и дети.

Евгений ДОЛМАТОВСКИЙ написал:

-«Поезд строили в смену ночную паровозники-старики, / обратились в броню стальную пионерские медяки»…

Для вождения бронепоездов чаще всего применялись маленькие, но надежные паровозы серии «О», легендарные «овечки», – воистину исторические локомотивы России.

Особая страница истории транспорта в Великую Отечественную войну – героическая оборона Ленинграда.

Нужно отметить, что эвакуация осуществлялась не хаотично, а в строгом порядке. Были созданы специальные эвакопункты и эвакогоспитали. Поезда же соответственно назывались эвакоэшелоны. Всего за войну из Ленинграда целенаправленно вывезено несколько сотен тысяч человек — рабочих, служащих и членов их семей…

Применялись любые способы организации перевозок, чтобы помочь несдающемуся городу. В кратчайшие сроки построены знаменитая Шлиссельбургская трасса, свайный мост через Неву (сооруженный за 12 дней), участок Войбокало – Коса…

Чтобы представить себе, какое это имело значение, достаточно вспомнить, что через две недели после открытия прямого движения в голодающий Ленинград в городе стали выдавать не по 250, а по 600 и 700 г хлеба в сутки.

Для бесперебойной работы железной дороги жизненно необходима отличная организация паровозного хозяйства. В прифронтовой полосе, и после отступления, Гитлеровцы применяли тактику «выжженной земли»- постройки и пути сообщений взрывались, и как правило уничтожались депо для ремонта паровозов…

А объемы перевозок, особенно в период подготовки наступления, особенно возрастали и становились огромны.

Для того чтобы паровозный парк находился в исправности, приняли исключительно важное решение о создании Паровозных колонн особого резерва – специального формирования Народный комиссариат путей сообщения (НКПС). Всего было сформировано 106 таких колонн, в них насчитывалось 2280 паровозов (в основном серии «Э» разных индексов, а также «СО» и «Су»), руководство ими возглавил заместитель наркома путей сообщения В. А. ГАРНЫК.

Колонна состояла из группы паровозов и вагонов, среди которых: вагон-штаб, турный вагон для проезда сменной бригады, который категорически запрещалось отцеплять от паровоза; вагон-мастерская, вагон-склад и др. Бригады в них умели не только управлять паровозом, но и самостоятельно его ремонтировать. Паровозные колонны являлись засекреченными соединениями, особым подразделением НКПС, их личный состав имел воинские звания.

В 1943 г. изменена форма железнодорожников: по аналогии с военной введены погоны и другие знаки различия.

В 1942 г. призыв на фронт паровозников прекратился, началась их демобилизация, но мало кто из ранее призванных вернулся домой. Число машинистов к 1943 г. сократилось с 52 до 33 тыс. человек, паровозов – с 27,9 и до 23,8 тыс.

Тем не менее, благодаря отличному уходу и стимулированию труда локомотивных бригад, весь уцелевший парк вышел из войны в исправном состоянии: многие паровозы, воевавшие у линии фронта, проработали потом ещё до середины 1970-х годов…!

Важное значение стало постановление Государственного Комитета Обороны (ГКО) во главе с

И.В. СТАЛИНЫМ о мероприятиях по укреплению втузов и техникумов железнодорожного транспорта с учетом обеспечения действующих, восстанавливаемых и строящихся железных дорог квалифицированными инженерно-техническими кадрами.

В нем предусматривалось уже к началу 1943/44 учебного года довести количество студентов в институтах железнодорожного транспорта до 13,5 тыс. человек и в техникумах – до 22 тыс. человек. Студентам втузов и техникумов, а также аспирантам были увеличены размеры стипендии. Молодым специалистам предоставлялась отсрочка от призыва в армию.

Техникумы укрепили квалифицированными преподавательскими кадрами. Так повышены должностные оклады всем работникам техникумов, а также значительной части персонала институтов. Для организации питания и снабжения работников и студентов институтов и техникумов выделили дополнительные фонды.

В 1944 г. число обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях железнодорожного транспорта превысило довоенный уровень в 1,5 раза!

Когда противник сегодня применяет дезинформацию чрез средства массмедиа в так называемой «гибридной войне, в частности, что Победу над

«Евросоюзом под знаменем Гитлеризма» — одержали, грязь, холод, мыши или случайность, и тому подобное — НЕ ВЕРЬТЕ !!!

Потому, что профессионализм, дисциплина и четкость в работе всего советского народа, помноженные на высочайшую ответственность и самоотверженность, позволили обеспечить — НАШУ ПОБЕДУ !!!

ПОТОМ и КРОВЬЮ — КРОВЬЮ и ПОТОМ… !!!

ДОРОГА в НЕБО … !!!

18 марта 2025 года в центральном офицерском клубе Воздушно — Космических Сил в Москве состоялась встреча с героем специальной военной операции на Украине, легендарным снайпером Анатолием КОЛЬЧИНСКИМ ( позывной Пионер).

Нина Владиславовна ФАРАФОНОВА торжественно вручила награду общественного геральдического Совета «КОМАНДАРМ»-

«ТЕЛЬНЯШКА-

ДУШИ МОЕЙ БРОНЕЖИЛЕТ»!

И это не случайно. Анатолий служил в разведывательном подразделении Северной бригады морской пехоты. Позже был переведен в Арктическую бригаду.

Он один из самых результативных снайперов СВО. Получил тяжёлое ранение и почти полгода был парализован…

Но несмотря ни на что, а даже вопреки всему нашел в себе силы вернуться к нормальной жизни. Сейчас он занимается волонтёрской деятельностью, ведет большую патриотическую работу с молодежью и оказывает помощь бойцам своего подразделения, регулярно бывая за «ленточкой»…

Обязательно посмотрите про него фильм «Снайпер и ангелок»…

Анатолий КОЛЬЧИНСКИЙ до ухода на спецоперацию, в Санкт-Петербурге работал предпринимателем. Когда пришла повестка по мобилизации, он сразу пошел в военкомат.

Еще в армии отлично освоил снайперские винтовки.

—«Самое главное, нужно понимать, куда ты едешь и зачем! От дурной головы или за деньгами туда ни в коем случае не стоит отправляться, это не занимательное путешествие! — говорит мужчина.

На полях сражений Анатолий получил позывной «Пионер». Он участвовал в боях под Кременной и на Херсонском направлении, был неоднократно ранен, но возвращался в строй. В августе 2023 года получил травмы, не позволившие ему оставаться на передовой. Выполнение задачи требовало переправы на катерах через Днепр, но судно противника, которое предстояло атаковать, оказалось бронированным. ВСУ в ответ устроили яростный обстрел минометами и кассетными боеприпасами. Анатолия несколько раз контузило и пронзило осколками, он почти утонул, но, к счастью, был спасен товарищем.

Переломы, отеки, другие повреждения — все это привело к месяцам лечения с перерывами на отдых дома с женой и сыном. Одна нога у ветерана СВО до сих пор не двигается, но духом он не пал и еще в госпитале завел телеграм канал для сбора помощи подразделениям, в которых служил, — «Пионер запаса». Там уже более восьми тысяч подписчиков, активно откликающихся на призывы посодействовать со сбором средств на гуманитарку, необходимую технику, машины и многое другое, необходимое защитникам Родины.

«Не хочу просто так сидеть»

Сейчас Анатолий помогает двум подразделениям, в которых ему довелось служить. А вместе с мамой он разработал «мантии-невидимки» — специальные покрывала, защищающие бойцов и объекты от тепловизоров. В частности, эти накидки позволяют обеспечить невидимость позиции снайпера, также их используют для укрытия раненых во время ожидания эвакуации, маскировки на местности от БПЛА противника, для укрытия транспорта, вооружения и т. п.

«Я пользовался такими покрывалами, знаю все минусы и плюсы. К сожалению, для массового производства покрывал в целях удешевления зачастую используются некачественные материалы с очень коротким сроком действия. По опыту знаю, что магазинные покрывала защищают от 15 до 30 минут — потом они нагреваются и теряют эффект. Мы испытывали наше изделие, и время действия оказалось гораздо выше — около трёх часов. Наши ребята ими накрывают даже артиллерийское оружие», — объясняет Пионер.

По его словам, волонтёры покупают специальную дорогую ткань, делают прокладки из другого материала — этим изделия отличаются от тех, что сделаны на поток.

— «Единственный минус у наших покрывал в габаритах, но зато они спасают жизни. Кроме моей мамы, их теперь шьют добровольцы в нескольких городах. За два месяца мы отправили в зону спецоперации порядка 70 покрывал» … — говорит КОЛЬЧИНСКИЙ.

Сейчас Анатолий восстанавливается дома, посещает классные часы в школе, где учится его сын-первоклассник

«Буду плотно заниматься гуманитаркой. Также мне поступило много предложений стать инструктором, обучать будущих снайперов. Думаю, что отказываться от такого предложения я не стану. Я не привык просто так сидеть, хочу быть полезным», — резюмирует Пионер.

18 марта 2025 года, в этот день 107 лет назад, во время гражданской войны в РОСИИ, родился Евгений Георгиевич ПЕПЕЛЯЕВ (18.03.1918 — 04.01.2013).

Трудное сибирское детство закалило характер, а увлечение охотой научило принимать быстрые решения, уметь скрадывать зверя и выбирать момент для точного выстрела.

ЭТИ КАЧЕСТВА ОЧЕНЬ ПРИГОДИЛИСЬ БУДУЩЕМУ АСУ, ЛЁТЧИКУ-ИСТРЕБИТЕЛЮ!

Примером Евгению стал старший брат Константин – военный летчик, погибший в 1941 году в воздушном бою над озером Ильмень. Это под его влиянием младший брат поступил в аэроклуб, а в 1938 году закончил Одесскую военную авиационную школу пилотов.

Освоил полеты на самолете И-16, получил звание младшего лейтенанта. Служить отправился на Дальний Восток в Белогорск.

И так молодой летчик в последующих боях с американцами в Корейском небе завоевал признание аса № 1 реактивной эпохи авиации военно-воздушных сил (ВВС) ...

В Великую Отечественную ПЕПЕЛЯЕВУ удалось побывать на боевой стажировке в ноябре 1943 года на Белорусском фронте. Но на передовой воцарилось затишье, и за 10 вылетов не случилось ни одного столкновения с противником. Летом 1945-го замкомандира 300-го истребительного авиационного полка (ИАП) совершил около 20 боевых вылетов в ходе войны с Японией. И впоследствии был назначен командиром полка.

В декабре 1947 года окончил Высшие летно-тактические курсы усовершенствования офицерского состава, где вместе с ним учились 76 Героев Советского Союза, был направлен на должность комполка, но оказался назначен лишь заместителем командира 196-го иап в подмосковном Волосове.

В начале 1948 года вышло правительственное постановление о борьбе с аварийностью в ВВС, строго каравшее командиров. Результатом стало сокращение полетов и упрощение учебных заданий. И это совпало с переучиванием на новую реактивную технику. Евгений Пепеляев писал в воспоминаниях:

—«По опыту боевой подготовки 196-го авиаполка я могу твердо сказать, что летный состав за период 1946–1950 годов в боевой подготовке деградировал».

При этом сам ПЕПЕЛЯЕВ совершал полеты по программе испытаний самолетов Як-15 и Ла-15. Следующим реактивным самолетом стал в мае 1950 года легендарный МиГ-15, которым Евгений ПЕПЕЛЯЕВ овладел очень быстро и сам стал учить других летчиков.

В октябре 1950 года при посадке у МиГ-15 ПЕПЕЛЯЕВА оказались убраны шасси.

Поскольку соответствующего индикатора не существовало, он этого не заметил и приземлился «на пузо». Самолет сгорел. Результатом стали строгое взыскание с денежными вычетами, назначение командиром 196-го гв. иап, на шасси конструкторы поставили лампочки, а в инструкцию для летчиков внесли изменения.

Полк входил в состав 34-й авиадивизии под командованием Трижды Героя Ивана КОЖЕДУБА, предназначенной для действий в Корее. Командиры полков сами отбирали добровольцев, 90% которых имели боевой опыт Великой Отечественной.

Южанам было нанесено тяжелое поражение, однако тут вмешались США и их союзники под флагом ООН. И теперь поражение грозило Северу, судьба которого висела на волоске…

Но на помощь пришли КИТАЙ с добровольцами, и СССР, поделившийся оружием и специалистами.

Это стала первая война скоростной, реактивной, эры.

В ней реактивная техника массированно применялась всеми сторонами, и к чему США оказались совершенно не готовы. После почти безнаказанных бомбардировок японских и немецких городов они ожидали столь же легкого похода на Корею. Но не получилось.

Для Советского Союза и КНР было жизненно важно сохранить КНДР – буферную зону со сферой военного влияния США. С этой точки зрения советские летчики воевали за геостратегические интересы своей Родины. В конечном счете граница между двумя Кореями установилась по 38-й параллели, там же, что и до войны.

МИГИ ИДУТ В АТАКУ

Полк прибыл на аэродром возле города Дунфын в Северном Китае под новый 1951 год. Всех переодели в своеобразную китайскую военную форму с хромовыми сапогами красного цвета. Летчики собирали привезенные в контейнерах самолеты, облетывали их, готовились к боевым действиям. Огромную роль сыграл в этом сам Евгений ПЕПЕЛЯЕВ. Он начинал с индивидуальной подготовки каждого из своих 30 летчиков, затем учил их взаимодействовать в группе. За три месяца все пилоты полка были подготовлены по нормативам 2-го класса, а почти треть вполне соответствовала 1-му классу. Это стало основой будущих побед. Боевые показатели 196-го полка поразительны: 108 сбитых самолетов противника, а свои потери – 10 самолетов и четыре летчика.

Задачи в войне Евгений ПЕПЕЛЯЕВ формулировал так:

—«Мои летчики и я прекрасно понимали, что мы воюем не за свое Отечество, не за своих близких, а защищаем наших друзей-товарищей, выполняя приказ командования, своего правительства. Поэтому я не требовал от подчиненных проливать кровь и отдавать жизнь, любой ценой выполняя боевую задачу. Не призывал жертвовать собой ради уничтожения самолетов противника, но мы были полны решимости не давать противнику сбивать своих товарищей, а главное – не дать бомбить обороняемые объекты, вытеснить противника боями из своего района. Тактика наших воздушных боев была больше оборонительной, чем наступательной. Я ставил задачу – после войны всем вернуться домой с победой».

1 апреля 1951 года полк в составе 30 МиГ-15 прибыл к месту базирования на аэродроме Аньдун вблизи границы КНДР. Основной боевой задачей дивизии Ивана КОЖЕДУБА было прикрытие от ударов с воздуха гидроэлектростанции и железнодорожного моста на реке Ялуцзян в районе Гисю (КНДР) и основных коммуникаций снабжения китайских добровольцев и войск КНДР в междуречье Ялуцзян и Ансю.

В первых боях проявились некоторые недостатки МиГ-15 с двигателем РД-45. Советский истребитель успешно сражался со штурмовиками F-80 и F-84, с палубными истребителями F9F «Пантера». Но в бою против истребителей F-86 «Сейбр» ему не хватало мощности двигателя. Схватки с ними были трудным делом и не всегда заканчивались победой советских летчиков. Поэтому Пепеляев сразу начал бомбардировать начальство требованиями перевооружить полк на более современные МиГ-15 бис с двигателем ВК-1. Впрочем, руководство и само понимало необходимость такой замены. Она произошла уже в конце апреля.

У командира полка много забот, тем более на новом месте базирования. Поэтому Евгению ПЕПЕЛЯЕВУ редко удавалось летать самому.

20 мая 1951 года, состоялся у него лишь первый воздушный бой.

Летчики 196-го полка двумя восьмерками вылетели на помощь 20 истребителям 18-го гв. иап, которые сошлись с почти 40 «Сейбрами».

Первую восьмерку вел Евгений ПЕПЕЛЯЕВ и с ходу бросил ее в бой с превосходящими силами -12 самолетами противника.

Зайдя в хвост одному из F-86, он с расстояния 500–600 м поразил его пушечной очередью.

По результатам дешифровки пленки кинофотопулеметов (КФП) засчитана победа ПЕПЕЛЯЕВУ. Однако, как было установлено позднее, американскому пилоту удалось дотянуть до базы и сесть. Но самолет был списан. Так что победа засчитана вполне законно.

НА ПРЕДЕЛЕ СИЛ

В августе американское командование, сосредоточив более тысячи самолетов, приступило к операции «Стрэнгл» («Удушение») с целью прекратить движение транспорта на территории КНДР, прервав снабжение китайских и северокорейских войск. Начались массированные атаки на коммуникации. Для их отражения приходилось поднимать в воздух целую авиадивизию, а то и две. В воздушных боях иногда сходились более 100 самолетов.

06 октября 1951 года полковник ПЕПЕЛЯЕВ сбил два F-86A. Американский летчик Билл Гаррет, попавший под огонь его пушек, позднее описал этот бой. Он пытался уйти на подбитой машине: «Береговая линия приближалась быстро, но до нее все еще оставалось несколько миль. Тогда я увидел, что Желтое море было в период отлива… Здесь была огромная полоса береговой грязи, довольно гладкой на вид и мягкой, и подходила для вынужденной посадки».

Истребитель плюхнулся в ил. Билл Гаррет выгреб в открытое море на резиновой лодке из спасательного комплекта, и его вскоре подобрала амфибия поисково-спасательной службы. А советским специалистам достался практически целехонький «Сейбр» с действующей авионикой. Вскоре он был доставлен в Москву и послужил развитию советской авиации.

Это стала уже пятая победа Евгения ПЕПЕЛЯЕВА, то есть он заслужил звание аса.

Больше всего побед Евгений Георгиевич одержал в ноябре 1951 года. К этому времени он приобрел серьезный боевой опыт, отлично изучил тактические приемы противника, его слабые и сильные стороны. А главное – он отлично знал свой МиГ-15бис, выполнял на нем любые фигуры высшего пилотажа и отлично стрелял по воздушным целям. И еще один немаловажный фактор – здоровье. Он выдерживал едва ли не запредельные перегрузки, хотя не имел противоперегрузочного костюма, какие надевали американские летчики.

8 ноября 1951 года одержаны очередные ещё две победы.

Необходимо отметить, что боекомплект авиационной пушки Н-37Д составляет 40 снарядов и отстреливается за 9,5 сек. Время отстрела боекомплекта пушек НС-23КМ – 8 сек. Пушек НР-23КМ – 5,6 сек. Надо суметь сблизиться с маневрирующим противником на высокой скорости, поймать в прицел и одной короткой очередью поразить. Тогда останутся снаряды на еще одну такую очередь в 3–5 сек., чтобы в одном бою сбить два самолета.

ПЕПЕЛЯЕВ стрелял очередями в одну секунду и никогда не расходовал боекомплект полностью. На такое способен только настоящий ас.

28 ноября 1951 года он в одном бою сбил подряд F-86E и F-86A. Кроме того, по одному самолету уничтожил 27 и 29 ноября. Итого: четыре победы за три дня.

01 декабря 1951 сбил 15-й по счету самолет – F-80 «Шутинг Стар». Пилот выбросился с парашютом и попал в плен.

В начале 1952 года полк, находившийся в Корее уже 12 месяцев, сражался на пределе сил. У истребителей тяжелая работа. Полеты и воздушные бои на высотах 7–9 тыс. м, перегрузки на виражах, нервное напряжение. Не удивительно, что из-за перепадов давления постоянно болели уши, шла носом кровь, болел позвоночник, ломало все тело. Летали на обезболивающих уколах. И выбывали из строя – по состоянию здоровья все больше летчиков медики не допускали к полетам. В январе вылетать могли максимум две восьмерки МиГов. В бой их всегда вел командир полка.

11 января 1952 года 196-й полк провел последние воздушные бои. В этот день Евгений ПЕПЕЛЯЕВ «срубил» 19-й самолет противника. А 1 февраля дивизия отбыла на Родину.

Закончились 414 дней командировки на войну. Полк ПЕПЕЛЯЕВА имел больше всех побед и самые малые потери среди истребительных полков. Сам Евгений Георгиевич выполнил 109 боевых вылетов, в 38 воздушных боях одержал 19 побед. Это по подсчетам зарубежных историков авиации, работавших с архивами и анализировавшими воспоминания летчиков США и других стран. Официально на его счету 20 побед. В других источниках называют 23 победы.

ПЕПЕЛЯЕВ признавался, что дважды отдавал пленки кинофотопулеметов (КФП), фиксировавшие попадание, своему ведомому Александру РЫЖКОВУ, который его прикрывал и не имел возможности атаковать противника, при этом рисковал гораздо больше.

РЫЖКОВ погиб в декабре 1951 года.

На его счету три лично сбитых самолета и три в группе.

Подсчет велся на основании пленок КФП. В скоротечном бою на высоких скоростях зачастую пилот даже и не видел, попал он в самолет противника или нет. Бывало, что американцам засчитывали семь сбитых МиГов, когда, по советским данным, был потерян всего один самолет.

Если янки считали, что МиГ получил сильные повреждения, записывали 0,5 победы. Такими половинками набирали приличный счет.

Евгений Пепеляев считал, что не все победы, записанные на его счет и на счет других летчиков, достоверны. С уверенностью говорил о своих 10–11 победах.

НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ ВСЕГДА СКРОМНЫ…

За 11 месяцев боевых действий во время Корейской войны Евгений Георгиевич сбил в воздушных боях 19 американских самолетов. Это количество побед, подтвержденное зарубежными исследователями. Официально ему зачислено 20 побед. Больше за последующие годы не сбил никто, хотя активные схватки реактивных самолётов ВВС неоднократно происходили в небе Вьетнама, Ближнего Востока, Азии.

Так прожил 95 лет жизни лучший летчик-истребитель реактивной эпохи авиации

ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВИЧ ПЕПЕЛЯЕВ.

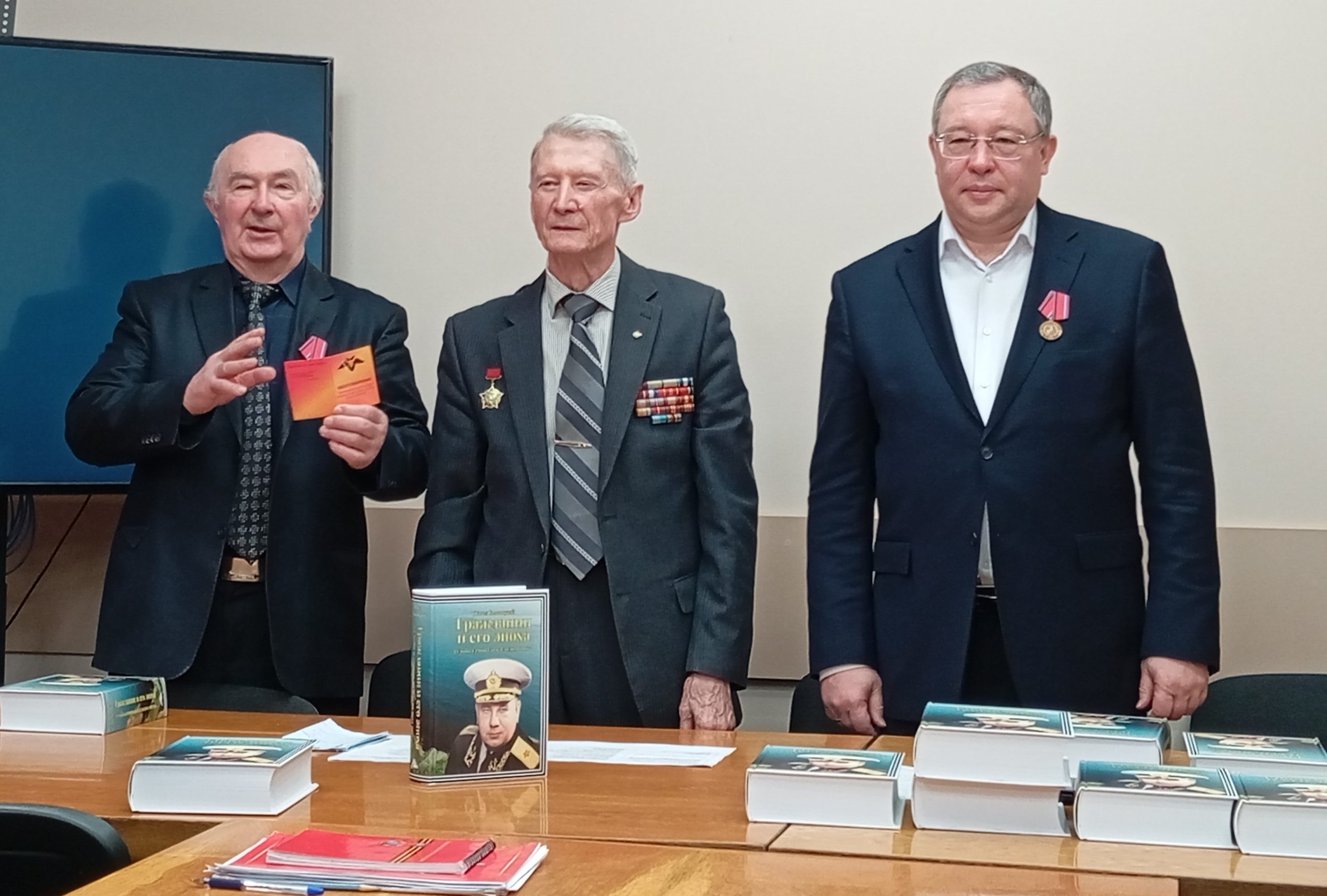

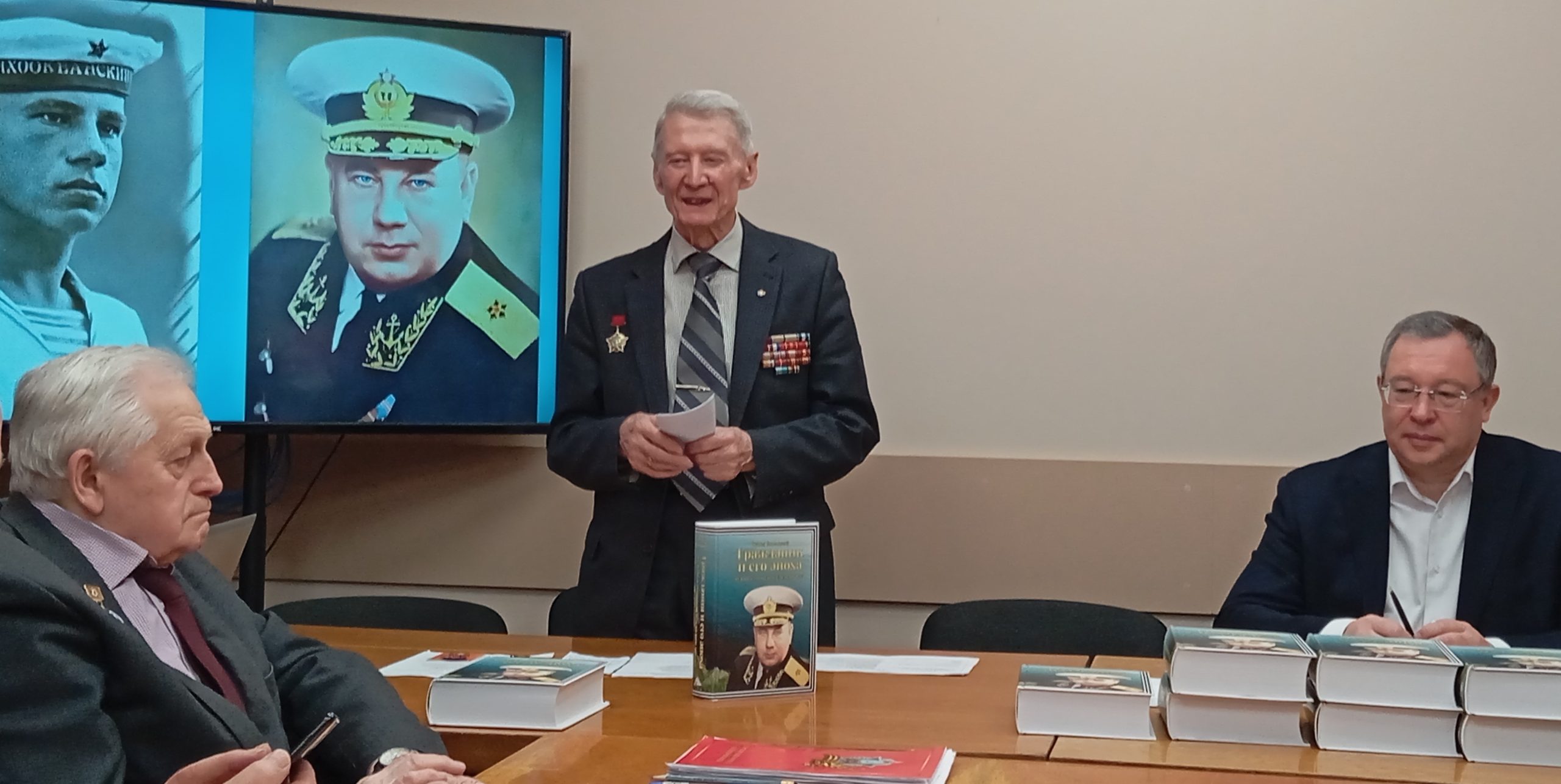

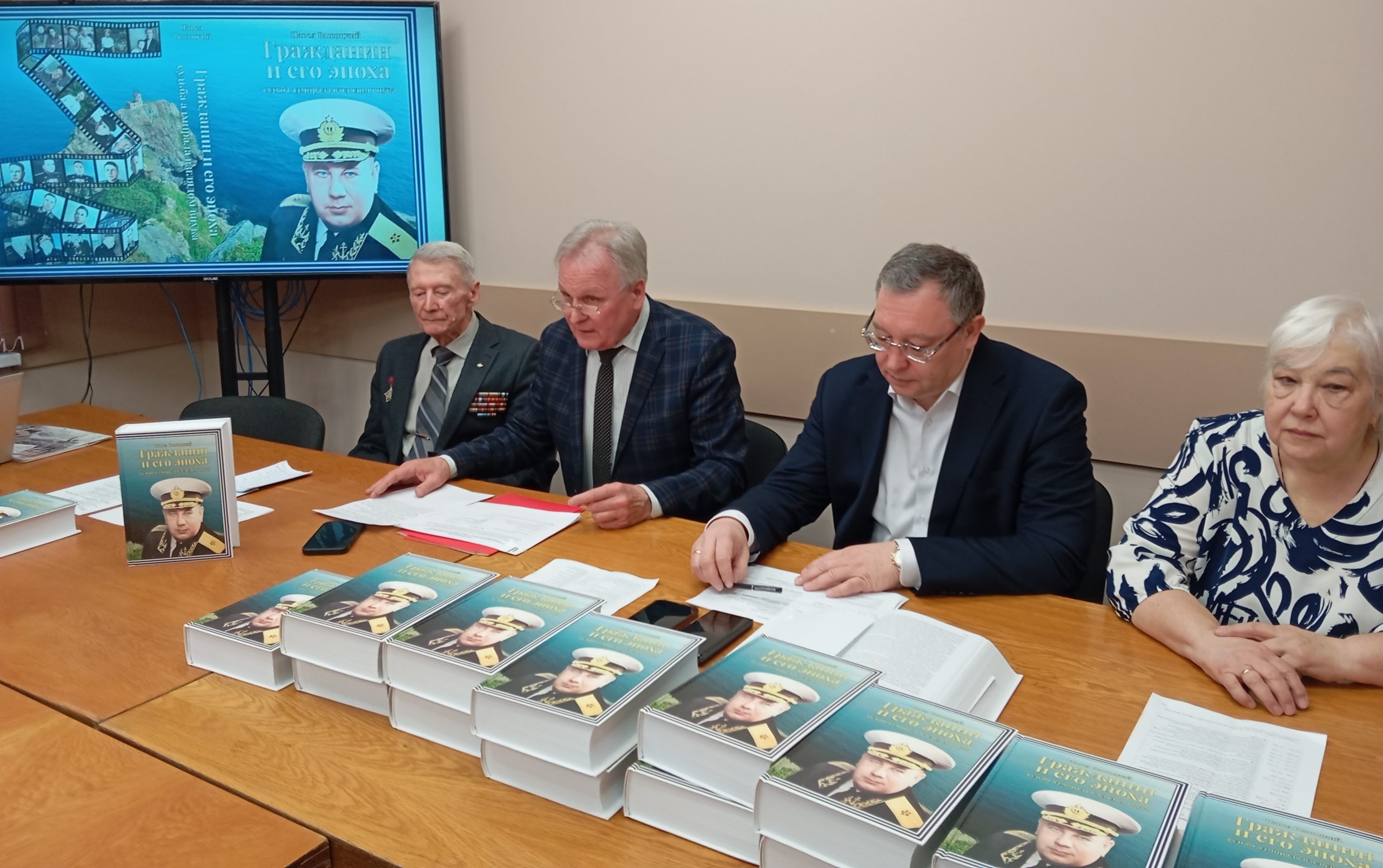

Состоялась презентация книги о контр-адмирале В. Н. ГАГАРКИНЕ.

В Московском Комитете ветеранов войны 10 марта 2025 года состоялась презентация книги

П. А. ВЫСОЦКОГО «Гражданин и его эпоха: судьба адмирала взглядом внука»

Автор историко-документального исследования и мемуарно-художественного произведения о контр-адмирале Валентине Николаевиче ГАГАРКИНЕ –

его внук, Павел Андреевич ВЫСОЦКИЙ, кандидат философских наук, Лауреат юридической премии «Фемида», Государственный советник юстиции 2-го класса и заместитель председателя Правления АО «Альфа-Банк».

Контр-адмирал В. Н. ГАГАРКИН с апреля 1979 г. по сентябрь 1994 г. руководил Объединённым советом ветеранов Военно-морского флота Московского комитета ветеранов войны (МКВВ).

Мероприятие, модератором которого выступил председатель Объединённого совета ветеранов ВМФ капитан 1 ранга Валерий Иванович ВАСИЛЬЕВ, открыл помощник председателя МКВВ подполковник В. Г. ДИДЕНКО.

Рецензент книги, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны РАН, действительный член АВН, доктор исторических наук, заслуженный деятель науки РФ, капитан 1 ранга В. П. ЗИМОНИН отметил историко-документальную значимость труда и его новизну.

В частности, в этой работе было использовано более 150 архивных документов, приведено более 1500 персоналий.

В. П. ЗИМОНИН подчеркнул, что для офицеров-моряков очень важно узнать о новых фактах героизма наших воинов, их безмерной преданности Отечеству.

Актуальная задача – сделать так, чтобы в этот материал могла «окунуться» и молодёжь.

Одним из уникальных аспектов книги стали и данные о Военно-политической академии имени В. И. Ленина, которая сделала очень много для подготовки кадров военных моряков.

Валерий Иванович ВАСИЛЬЕВ вспомнил о том, как довелось работать вместе с теми, кто начинал руководить Объединённым советом ветеранов военно-морского флота Московского комитета войны.

Сейчас, как уточнил Василий Иванович, в эту организацию входит 18 Советов, которые работают весьма насыщенно.

Так, только шефская работа включает постоянное сотрудничество с 33 общеобразовательными школами. На текущую обстановку ветераны откликнулись записанным на видео поздравлением участников СВО к Дню защитника Отечества, организованным по заказу Главного военно-политического управления Министерства обороны РФ и проведённым в Музее Черноморского флота в Москве, а также серией февральских мероприятий.

Рассказывая о взаимодействии ветеранов ВМФ МКВВ с автором и научным консультантом книги, председатель Совета ветеранов ЦКП ВМФ капитан 1 ранга Л. В. БУРЫКИН призвал как можно больше распространять её, делать известной в широких кругах общественности. При этом, сказал он, сами ветераны должны доносить информацию об этой публикации, «достучаться на государственном уровне».

Ветеран не смог обойти вниманием тот факт, что, к сожалению, отношение к ветеранскому движению сильно изменилось с 1990-х годов, в частности, в рамках работы со школьниками: «В отдельные школы нас просто не пускают, отговариваясь занятостью старшеклассников», – отметил он. Как добавил В. И. ВАСИЛЬЕВ, основную работу приходится вести лишь с младшими школьниками, которые в силу возраста пока не могут полностью воспринять значение тематики.

Научный консультант книги – почётный работник высшего профессионального образования РФ, лауреат первой премии Правительства г. Москвы в номинации «Новые издания о Великой Отечественной войне, подготовленные современными авторами», профессор, кандидат исторических наук В. А. ПРОНЬКО – рассказал о научных достоинствах издания.

Так, внимание обращает на себя уточнение о времени начала Второй мировой войны. Официально принятой датой считается 1 сентября 1939 года, когда она началась в Европе.

Однако данные, приводимые в книге П. А. ВСОЦКОМ, заставляют обратиться к более ранним событиям на Дальнем Востоке, которые соотносятся еще с 1931-м годом.

На презентации выступили также председатель Общественной комиссии Московского городского совета ветеранов по международным и межрегиональным связям полковник В. П. ВАХНИН и ряд других участников.

Решением международного общественного фонда ,,КОМАНДАРМ” и Президиума Объединённого Совета ветеранов ВМФ МКВВ Валерий Иванович ВАСИЛЬЕВ наградил автора

Павла Андреевича ВСОЦКОГО и научного консультанта книги

Валентина Адамовича ПРОНЬКО памятным знаком —

«ТРИ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА НАД ФАШИЗМОМ».

В завершение встречи П. А. ВЫСОЦКИЙ подарил всем её участникам экземпляры книги, сделав дарственные надписи, а затем состоялось общее фотографирование.

Татьяна Родионова.

Состоялась презентация книги о контр-адмирале В. Н. Гагаркине — Море и космос

ПАМЯТИ ПРЕДКОВ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ !!!

НАША СЛАВА

Как говорится, что незаменимых людей нет, однако поддерживаю мнение, что всё поколение советских людей заменить нельзя, потому, что это и есть — НАША СЛАВА !!!

Когда сам столкнулся в 2009 году с явной, наглой и жестокой пропагандой противника, по телевидению в РФ, направленной на полное уничтожение Подвига всего Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Смысл в том, что якобы «Совок» и в подмётки не годиться так называемым Западным демократиям, а именно Англия и Америка выиграли Вторую мировую войну…

Тем самым пришлось решиться вступить в неравную борьбу с ложью, предательством и глупостью,

и как поётся в песне:-

«ЗА РЯЗАНЬ , ДА ТАМБОВЩИНУ«…

«КРЫМ и СЕВАСТОПОЛЬ ВЕРНУЛСЯ в РОДНУЮ ГАВАНЬ»!

Занимаясь фалеристикой, и как у известного философа, окружённый «рыночными мухами«-

со старта, постоянно ищу соратников для изготовления и распространения патриотически-ориентированных памятных знаков посвящённых значимым событиям и выдающимся людям нашей Родины !!!

Стремясь защищаться от фальсификации истории, и тем самым защищать историческую справедливость!

Так и появился краткий символ:-

«КОГДА МЫ ЕДИНЫ — МЫ НЕПОБЕДИМЫ» !!!

Хотя это был лозунг ещё первого «Евромайдана»- «коли ми єдині ми неподолими»

приведший к победе, так называемого коллективного Запада на Украине.

«Помаранчева революція», как нам тогда, объясняли «говорящие головы»-

политический кризис, проявившийся в митингах, шествиях, пикетах, блокировании административных зданий в период с 22 ноября 2004 по 23 января 2005 годов...

Потому, что ЕДИНСТВО людей — это не просто слова , а древнейшая истина,

понимание которой способствует к возрождению СИЛЫ и МОЩИ… !!!

Факт, что целью большевиков-государственников во главе со СТАЛИНЫМ удалось создание могучего независимого государства. К примеру в метро Площадь Революции в Москве, сохранились скульптуры, где изображены физически здоровые, красивые, образованные, трудолюбивые, любящие свой народ и свою Родину люди. Гражданских и военных объединяет готовность работать, защищать и делать всё, что в их силах, для её процветания на благо грядущих поколений…

06 марта 2025 года Герман Александрович БЕЛОУСОВ проводит патриотическую встречу в лицее № 53 города Саратова.

В 1941 году могущественного врага встретили эти люди, готовые защищаться, проявляя массовый героизм, при воспитании которых культивировались самые благородные поступки и человеческие ценности. Именно эти люди перестроили экономику, как говорят на военные рельсы, поэтому одержали победу в войне, восстановили разрушенные города и стали первыми в космосе… Хотя они стремились к созидательной мирной жизни, но вынуждены были взять в руки оружие и стать за станки, что бы противостоять взращённой европейской колонизаторской моралью — гитлеровцев.

— Так в 2010 году, в городе Луганске, тогда ещё при Украине, без бендеровцев,

«Выпуская знак «НАША СЛАВА» мы стремимся напомнить жителям РОССИИ и других братских республик, некогда бывших частями единой могучей страны — СССР, что наша сила — прежде всего в нерушимом единстве всех братских народов, населяющих постсоветские пространства…

И хотя врагам искусственно удалось развязать войну на Донбассе в 2014 году, которая впоследствии привела неизбежно к началу СВО на Украине — надо помнить,

что именно ВМЕСТЕ — МЫ ПОБЕДИМ !!!

А ещё тогда, жарким летом 2010 года, ветеран ВОВ , моряк-краснофлотец из Мелитополя,

(не помню ФИО) участник второй, героической обороны СЕВАСТОПОЛЯ, который одним из первых увидел памятный знак

«НАША СЛАВА», года сказал , что его пригласили участвовать, как защитника города, в официальных торжествах на День ВМФ , который выпал на 25 июля 2010 года в СЕВАСТОПОЛЬ.

Он поедет обязательно в 65 год нашей Победы.

Однако очень сожалеет, что на улице очень жарко и он не сможет носить, по словам ветерана , орден «НАША СЛАВА» .

Почему ? Спросили его.

На что ветеран повторил , что на улице очень жарко , поэтому ему будет трудно ходить в кителе …На предложение надеть памятный знак на рубашку, ветеран твердо сказал , НЕТ !

Что для него это ОРДЕН !

А ордена НЕ носят на рубашках … ОРДЕНА носят только на кителе !!!

Думаю, что действительно таких людей заменить нельзя, их можно только воспитывать своим примером с детства. Благодаря этому ветерану удалось позже, этим же летом познакомиться с руководителем «Союза советских офицеров» города Мелитополя ЯКОВЕНКО...

14 октября 2010 года в зале заседаний ученого совета Российского государственного социального университета (РГСУ) в Москве заполнили ветераны, гости и студенты.

Помещение украшено транспарантами, цветами, фотоматериалами военных лет.

Соответствующее, праздничное настроение царит и в Белорусском государственном университете в МИНСКЕ , а также в филиалах РГСУ в ВОРОНЕЖЕ , КУРСКЕ и БРЯНСКЕ .

Посвященная 65-летию Великой Победы — видеоконференция, стала свидетельством связи между поколениями Победителей и наследников Победы.

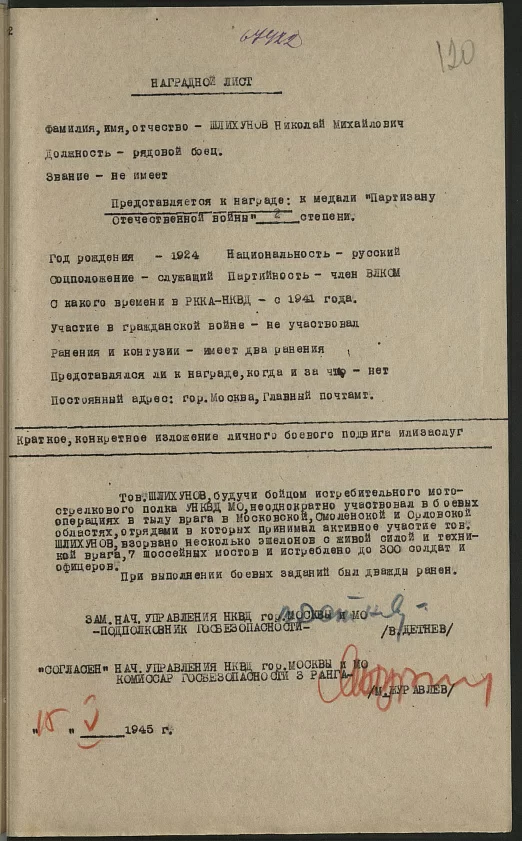

Генерал-майор в отставке ШЛИХУНОВ Николай Михайлович (18.12.2024 -21.11.2015) глазами очевидца рассказал студентам о Битве за Москву и провалившейся немецкой операции «Тайфун», кровопролитных боях, партизанской войне и цене свободы столицы.

«Нам было по 17-18 лет, — вспоминал Николай Михайлович. И мы не отказались от своего добровольного решения защищать Родину даже тогда, когда нас отговаривал даже военком, и уверял нас в неминуемости смерти…»

Участникам Великой Отечественной войны тогда вручены цветы и памятные знаки —

«НАША СЛАВА» международного общественного фонда «КОМАНДАРМ», которыми по ходатайству Совета ветеранов РГСУ, удостоены ветераны и труженики тыла.

При этом награждение прошло одновременно и синхронно , в прямом эфире — сразу в нескольких городах в Москве, Минске, Курске, Брянске и Воронеже…!!!

Позже удалось встретиться с членом оргкомитета «ПОБЕДА» председателем Координационного совета Международного союза «Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) Независимых Государств» адмиралом флота в отставке Алексеем Ивановичем СОРОКИНЫМ.

Организационный комитет «ПОБЕДА» создан 5 августа 2000 года в соответствии с указом Президента РФ Владимира Владимировича ПУТИНА. Председателем в комитете — глава государства, а заместители его маршалы и высокопоставленные чиновники…

С Алексеем Ивановичем требовалось обсудить какую колодку поставить на памятный знак

«НАША СЛАВА» для поощрения ветеранов в СНГ к 25 летнему юбилею «Содружества общественных организаций ветеранов (пенсионеров) Независимых Государств.

Оказалось, что у адмирала очень скромная приёмная, и небольшой кабинет, у человека как говорят, что он здоровается за руку с Президентом ПУТИНЫМ.

Но, при общении сразу чувствуется «хватка» и толк, так Алексей Иванович бегло взглянув на макет, сразу сказал, что мы ветераны Великой Отечественной войны, выступаем категорически против, что бы знаки имели сходство с боевыми наградами Советского Союза…

И добавил, что он награждён орденом «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ», ещё на четырёхугольной колодке…(!)

После согласования колодки, памятный знак «НАША СЛАВА» так же ещё стал общественной наградой, координационного совета ветеранов (пенсионеров) стран СНГ, которым наградили многих ветеранов как в России, и так называемом ближнем зарубежье, участников Великой Отечественной войны!

НИ ЧТО НА ЗЕМЛЕ НЕ ПРОХОДИТ БЕССЛЕДНО —

ПАМЯТИ ПРЕДКОВ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ!!!

06 марта 2025 года в лицее № 53 города Саратова, Герман Александрович БЕЛОУСОВ провёл патриотическую встречу в двух классах.

Герман Александрович участник СВО, после тяжелого ранения находится в госпитале на восстановлении.

Он рассказал, про своих дедов участников Великой отечественной войны...

Почему мы бьёмся на СВО…???

За своих родителей, за детей, за мирное небо над головой , ведь мы плоть от плоти и кровь от крови наших предков- Победителей…

Алексей Иванович СОРОКИН почетный гражданин города Арзамаса и Арзамасского района, участник Великой Отечественной войны.

Жизнь и судьба этого человека тесно связаны с малой родиной.

Алексей Иванович активно содействовал развитию города и района. На протяжении многих лет сотрудничал с Арзамасским приборостроительным заводом, способствовал решению вопросов по обеспечению предприятия заказами на спецтехнику для ВМФ СССР, развитию производственной сферы, городской инфраструктуры.

Сражался за Родину

Алексей Иванович СОРОКИН прошел большой жизненный путь, являющийся примером самоотверженности при выполнении воинского долга, мужества и подвига во имя Родины.

Родился он 28 марта 1922 года в селе Кирилловка Арзамасского района в многодетной семье.

С малолетства познал тяжелый сельский труд. После средней школы окончил курсы шоферов, работал на пожарной машине.

Как только началась война, попросился добровольцем на фронт.

Ему отказали: кирилловские объекты нуждались в противопожарной защите.

В сентябре 1941 года после третьей попытки призваться в ряды Красной армии получил повестку. Был направлен в Гороховецкие лагеря – учебный артиллерийский центр, где формировались части и соединения для фронта.

Прошел обучение на минометчика, стал инструктором.

Воевал на Калининском, на 1-м Прибалтийском фронте, принимал участие в освобождении Смоленска, Витебска, Риги. Прошел обучение на трехмесячных фронтовых курсах политработников и вернулся в свою часть уже в должности младшего политрука. Победу встретил, участвуя в ликвидации последней группировки германских войск на территории СССР – Курляндской.

Сражался дерзко и отважно.

Не раз поднимал бойцов в атаку. Вот строки из наградного листа:

«14 ноября 1943 года у деревни Шарики товарищ СОРОКИН в тяжелый момент, когда наша пехота залегла под проволочными заграждениями противника, прополз в боевые порядки, поднял стрелковый взвод лейтенанта КОЛОШКИНА и первым ворвался в траншею врага, лично уничтожил гранатой и прикладом 4 фрицев. Своим мужеством и отвагой тов.

СОРОКИН увлек бойцов.

Достоин награждения орденом «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ».

Это стал его первый орден.

Впоследствии за мужество и героизм, проявленные в годы войны, награжден орденами «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 1-й и 2-й степени, многочисленными медалями.

Морская служба

В 1948 году поступил в Военно-политическую академию имени В. И. Ленина.

На артиллерийском факультете оказался перебор, и СОРОКИН выбрал военно-морской.

Отучившись, получил назначение на Тихоокеанский флот.

Так началась морская служба капитана 3-го ранга СОРОКИНА, в прошлом командира минометного расчета, комсорга батальона и полка пехоты.

Он занимал должности замполита на военных кораблях «Редкий», «Вдумчивый», «Калинин», на военных базах «Советская гавань», «Стрелок».

Итогом пятнадцатилетней службы на Тихоокеанском флоте стало присвоение звания контр-адмирала.

Дальше получал назначения на ответственные должности в Москве, на Северном флоте (здесь ему было присвоено звание вице-адмирала), затем снова в Москве.

Служил в политуправлении Военно-морского флота, Главном политическом управлении Советской армии и Военно-морского флота, группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.

Звание адмирала флота было ему присвоено 16 февраля 1988 года.

Плодотворное сотрудничество

В 1979 г. оформляются шефские связи между АПЗ и ракетным крейсером Черноморского флота «Слава» (сегодня – флагман Черноморского флота «Москва»). К этому событию причастен и Алексей Иванович СОРОКИН, на тот момент – заместитель начальника Главного политического управления СА и ВМФ.

Так началась история большой дружбы приборостроителей и моряков, ставшая основой масштабной патриотической работы с молодежью АПЗ.

Алексей Иванович оказывал помощь и в деятельности клуба «Юный моряк», просуществовавшего несколько лет. Кружок был создан для арзамасских школьников с целью активизации интереса подрастающего поколения к морскому делу, выполнению гражданского долга.

Шли годы, один руководитель АПЗ сменял другого, но дружеское партнерство адмирала флота и завода сохранялось. Алексей Иванович несколько раз был гостем предприятия, интересовался новостями и производственными достижениями приборостроителей.

До последнего дня в строю

С 1992 года, после выхода в отставку, Алексей Иванович ведет активную общественную работу.

Он противостоял тем, кто пытался переписать историю – принизить решающую роль Советского Союза в разгроме фашистской Германии. Координировал деятельность ветеранских организаций независимых государств, возглавлял объединенную редколлегию Общероссийской Книги Памяти павших в годы Великой Отечественной войны.

Алексей Иванович – пример человека, честно и самозабвенно выполняющего свой долг.

Он пользовался непререкаемым авторитетом, упорно следовал своим убеждениям, слыл строгим, но отзывчивым, готовым всегда прийти на помощь даже малознакомым людям.

До последнего дня участвовал в военно-патриотических мероприятиях, где делился богатейшим опытом, накопленным за годы нелегкой, но удивительной жизни, тесно связанной с родным краем, историей Отечества и вооруженными силами.

Какими бы дорогами ни вела Алексея Ивановича судьба, он никогда не забывал о родных местах, способствовал развитию Арзамасского края.

Жизнь Алексея Ивановича оборвалась 4 марта 2020 года, на 98 году жизни.

Он похоронен с воинскими почестями на Федеральном военном мемориальном кладбище.

В большом траурном зале военного мемориального кладбища в Мытищах не хватало места для всех желающих, которые пришли проститься с адмиралом СОРОКИНЫМ.

Ветеран Великой Отечественной войны и Военно-морского флота, прошел долгий путь от рядового минометчика до адмирала.

Фронтовик, прошедший всю войну, воевал дерзко и храбро, не раз лично поднимая бойцов в атаку. Принимал участие в Смоленской, Белорусской и Прибалтийской операциях.

Более полувека адмирал отдал службе в Вооруженных силах. После Победы продолжил службу в главном Политуправлении ВМФ, позднее работал в Группе генеральных инспекторов Минобороны.

Память о нем живет и сегодня.

Одна из новых улиц Кирилловки, а также школа №12 Арзамаса носят имя адмирала флота Алексея Ивановича Сорокина.

Интересные факты

• В октябре 1954 года крейсер «Калинин» выходил в море с партийно-правительственной делегацией во главе с Н.С. Хрущевым, посетившей Тихоокеанский флот. Заместителем командира крейсера был А.И. СОРОКИН. Показательные боевые стрельбы проведены на высоком уровне, за что экипаж получил высокие оценки.

• В 2015 году, как руководитель редакционного коллектива по написанию книги «Великая победа над фашизмом. Вклад братских союзных республик в завоевание победы в ВОВ», Алексей Иванович удостоен звания лауреата Государственной премии имени маршала Советского Союза Г.К. ЖУКОВА.

ЕСЛИ в ДУШЕ ТВОЕЙ РОДИНА ЕСТЬ-ВСТАТЬ НА ЗАЩИТУ ЕЁ ЭТО ЧЕСТЬ!

25 февраля 2025 в Доме культуры села Васильевка, Ставропольского района Самарской области состоялась концертная программа Михаила ЧУДАКОВА

«ЕДЕМ на ДОНБАСС».

Так жители муниципального района Ставропольский собрались, чтобы отдать дань уважения людям с поистине добрым сердцем. 🙏❤️

Это те, кто не ждет наград и признания, кто бескорыстно протягивает руку помощи нуждающимся.🤝

Всех присутствующих приветствовала Заместитель Главы муниципального района Ставропольский по социальным вопросам Светлана Геннадьевна МОРОЗОВА.

Светлана Геннадьевна, вручила общественные награды

за большой вклад в работу тыла активистам добровольцам .

Памятными знаками

«ТРИ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА НАД ФАШИЗМОМ‘»

от междугородного геральдического Совета «КОМАНДАРМ» награждены:

ТИТОВ Николая Юрьевич — конвоир.

Доставка гуманитарной помощи , формирование конвоев , погрузка конвоев .

ВАШУРКИН Максим Леонидович — конвоир. Доставка гуманитарной помощи, формирования конвоя .

ЗОТОВА Анастасия Владимировна

ХАЛУС Елена Георгиевна

АВВАКИВИ Татьяна Евгеньевна

Организаторы кулинарного цеха по изготовлению супов и вторых блюд быстрого приготовления; КухБат изготовление энергетических батончиков.

ЕМЦОВА Татьяна Александровна

ЕРОФЕЕВА Анна Васильевна

Организаторы Фруктового цеха по изготовлению энергетических батончиков , джемов , сухофруктов, пастилы .

НИКИТИНА Ольга Геннадьевна-

куратор по плетению сетей, изготовлению перевязочного материала и сбору гуманитарной помощи.

КОЛЕСНИК Елена Борисовна-

ответственная за размещение информации в социальных сетях, за сбор гуманитарной помощи, загрузку конвоя , создание отчётных видиосюжетов…

ЧУГУНОВА Надежа Николаевна, куратор закупок тканей, фурнитуры, необходимого материала для работы волонтёрского движения, супруга мобилизованного.

Тем самым команда соратников «Ставропольский Помогаем Нашим» — постоянно

оказывают поддержку и проявляют заботу о Наших Бойцах, тем самым вносят и свой вклад в

НАШУ ПОБЕДУ …!!!

Зрители тепло встретили Михаила Чудакова концерт получился сильным 💪

и трогательным…

В этот же день, во вторник информация опубликованная на официальной странице посольства Германии в РФ в ВК.

«Германия должна быть надежнымн партнером для Украины и сильным членом сообщества европейских стран», — подчеркнул Федеральный президент Штайнмайер в ходе саммита по случаю 3-й годовщины нападения России на Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил на саммит глав государств и правительств многих стран, оказывающих важную поддержку Украине, а также высокопоставленных представителей Европейского союза.

09 мая 1945 года по случаю Дня Победы в своей речи И.В. СТАЛИН —

«тонко» подметил сущность:-

«Зная волчью повадку немецких заправил,

считающих договоры и соглашения «пустой бумажкой»,

МЫ НЕ ИМЕЕМ ОСНОВАНИЙ ВЕРИТЬ ИМ НА СЛОВО.

Однако сегодня с утра немецкие войска во исполнение акта капитуляции,

стали в массовом порядке сдавать оружие и сдаваться в плен нашим войскам.

Это уже НЕ «пустая бумажка».

Это действительная КАПИТУЛЯЦИЯ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ ГЕРМАНИИ» … !!!

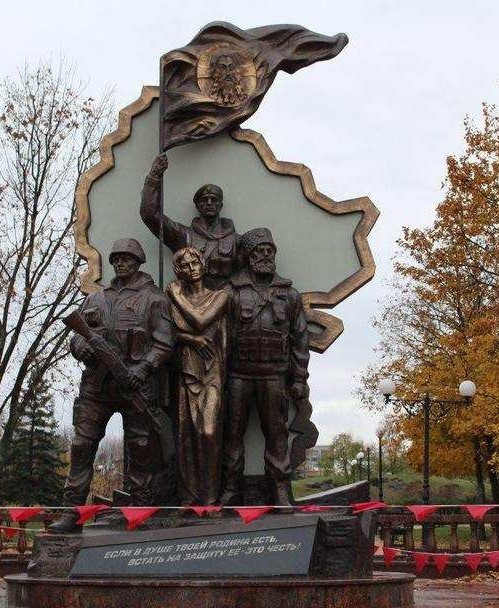

Памятник «ОНИ СТОЯЛИ ЗА РОДИНУ» — монумент, посвящённый ополченцам и добровольцам — участникам Войны в НОВОРОССИИ,

сражавшимся на стороне Луганской Народной Республики в 2014 году, после государственного переворота на Украине.

Памятник установлен в городе Луганске на входе в сквер Памяти со стороны Советской улицы,

и представляет из себя вертикально установленную гранитную плиту, повторяющую контуры Луганской области.

На фоне плиты установлены четыре стоящие рядом бронзовые скульптуры:

воина Народной милиции с автоматом Калашникова в руках,

женщины с грудным ребёнком, казака и чуть позади десантника, держащего древко знамени древней Руси с изображением Спаса Нерукотворного.

Памятник установлен на низкий трапецеидальный постамент выполненный в виде обрывистого камня на плоской передней стороне которого нанесён текст стихотворения из двух строк:

«ЕСЛИ В ДУШЕ ТВОЕЙ РОДИНА ЕСТЬ»,

«ВСТАТЬ НА ЗАЩИТУ ЕЁ — ЭТО ЧЕСТЬ!».

На обратной стороне гранитной плиты, в контурах Луганской области, нанесён лик Богородицы.

Созданием памятника руководил заслуженный деятель искусств Украины, скульптор

Виктор Алексеевич ГОРБУЛИН. Также в проектировании и возведении монумента принимали участие специалисты из Российской Федерации, Донецкой Народной Республики и Украины.

12 мая 2016 года состоялось торжественное открытие монумента в День Луганской Народной Республики, где собрались тысячи луганчан и гостей города.

В последующие годы памятник дважды подрывался украинскими диверсантами:

01 сентября 2016

и

01 августа 2017, однако мощные заряды, не смогли принести значительный вред монументу, поэтому памятник быстро восстанавливали …

Так исторически сложилось, что с момента своего создания, в память борьбы, против нацизма, что бы жить вместе с РОССИЕЙ, этот памятник стал одним из основных объектов Республики, даже после вхождения её в состав Российской Федерации.

Потому, что в этом месте собираются люди для проведения памятных мероприятий, и посещения иностранными делегациями, для возложения цветов…

ПАТРИОТ — БОГОРОДСКОЕ

22 февраля 2025 года в Центре Московского долголетия (ЦМД) района Богородское города Москвы, состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню

З А Щ И Т Н И К А О Т Е Ч Е С Т В А .

Так программа праздничного концерта прошла с участием актрисы театра и кино, певицы Людмилы Шароновой, Натальи Борхарт, Петра Аниканова, Маргариты Щедриной, Татьяны Мазаевой…

Так же, удаленно поздравил гостей и участников этого мероприятия заслуженный артист России Михаил Калиничев.

По завершению концерта, состоялось торжественное награждение.

Так по ходатайству общественно-патриотической организации «Патриот Богородское», перед комиссией международного геральдического Совета «КОМАНДАРМ» самых активных участников гуманитарного конвоя, которые в тесном взаимодействии сотрудничают с патриотами из города Жуковский, Московской области.

Все эти люди, молодые и пожилые, с самого начала СВО на Украине, по мере своих сил и возможностей, стараются помогать фронту, в стремлении приблизить нашу Победу…!

Рассмотрев ходатайство комиссия МГС»КОМАНДАРМ«- приняла решение наградить: памятными знаками»-

«ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА«!

ШАГИЕВ РУСТЕМ АЗАТОВИЧ;

БОРХАРТ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА;

ЛЮТОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА;

БУРМИНСКИЙ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ;

ЕРМАКОВА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА;

БОРХАРТ АНАСТАСИЯ БОРИСОВНА.

Памятными знаками:

«ТРИ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА НАД ФАШИЗМОМ’«!

СРКИСОВА АННА РУДОЛЬФОВНА;

МАЗАЕВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА;

САРАЕВА НАТЭЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА;

ХАРЧЕНКО ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА;

ПЕРЕПЁЛКИНА ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА;

СУЧКОВА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА.

Награды высшего общественного признания вручил почетный гость праздничного мероприятия заместитель председателя МГС «КОМАНДАРМ» ПАРШИКОВ Петр Стефанович и руководитель волонтерской организации «Патриот Богородское» Наталья БОРХАРТ!

Вечер завершился в дружеской, домашней обстановке за чашечкой чая.

Богоро́дское — район в восточном административном округе Москвы (ВАО).

Первые официальные сведения о поселении, находившемся на территории нынешнего Богородского, встречаются в середине XVI века. В Переписной книге за 1550год оно названо Алымово — вотчина князя Лыкова-Оболенского — сегодня о селе напоминают улица Алымова и Алымов переулок.

Однако в ходе раскопок, проведённых на территории района на берегу реки Яузы, обнаружен культурный слой с красной керамикой, что даёт основания утверждать, что селение здесь существовало ещё за полтора-два века до первого упоминания в Переписной книге.

Непродолжительное время Алымово владел Иван ГРОЗНЫЙ, в 1568году подписал грамоту о пожаловании этих земель Чудову монастырю.

К 1680 году на церковном кладбище была построена в честь Успения Святой Богородицы деревянная часовня (не сохранилась), с тех пор за селением прочно закрепилось название Богородицкого или Богородского.

В эпоху ПЕТРА I здесь зародилось бумажное производство — первое в РОССИИ.

В начале девятнадцатого века Богородское окончательно стало государственным владением.

С середины XIX века началось в Богородском строительство дач, которые пользовались большой популярностью у горожан. На дачах в Богородском жили И. И. Шишкин, П. И. Чайковский, А. П. Бородин, М. А. Балакирев.

В 1876—1880 годах в селе была возведена деревянная церковь Спаса Преображения, сохранившаяся до наших дней. В 1879 году город и земство договорились о включении Богородского в черту Москвы. В 1886 году из Сокольников в Богородское проложили линию конно-железной дороги (стоимость проезда составляла 7 копеек), в 1912 году линия была реконструирована в трамвайную.

В начале ХХ века район села Богородского превратился в рабочий посёлок при заводе «Богатырь» , который выпускал изделия из резины…

В Богородском (на Миллионной улице 15, корп. 1) родился и вырос великий советский вратарь Л. И. Яшин. На здании установлена мемориальная доска.

ЗАВЕТУ ПРЕДКОВ ВЕРНЫ…

20 февраля 2025 года в Москве председателю региональной, общественной организации «ВЕТЕРАНОВ СОЛОВЕЦКОЙ ШКОЛЫ ЮНГ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ — УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ», вице-адмиралу ПОБОЖИЙ АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ вручён памятный знак объединения

«КОМАНДАРМ» — «СЛАВНЫЕ ИМЕНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ И.А. КОЛЫШКИН», за сохранение Священной памяти наших предков, и верность Духу морских традиций…

Общественную награду, в торжественной обстановке, на ветеранском собрании, вручил знаменосец Соловецкой школы юнг, создатель и хранитель музея памяти юных моряков военно-морского флота СССР, начальник наградного отдела международного геральдического Совета «КОМАНДАРМ», ветеран Краснознамённого Северного флота, старшина первой статьи — Василий Мифодьевич КАСИЯНОВ.

Время никого не ждёт и так же с каждым годом остаётся всё меньше и меньше участников Великой Отечественной войны – выпускников Соловецкой школы юнг военно-морского флота (ВМФ).

Но невзирая на годы и так называемые превратности судьбы, и даже вопреки всем переменам в жизни, ветераны флота — остаются верны своим морским традициям, как говориться до «деревянного бушлата»…

25 мая 1942 года Народный комиссар ВМФ СССР, адмирал Николай Герасимович КУЗНЕЦОВ подписал приказ о создании школы юнг ВМФ на Соловецких островах.

После формирования из моряков плавсостава, частей морской пехоты, которые участвовали так же в самых кровопролитных боях на суше, при тотальной войне от Чёрного до Баренцева моря.

Тогда на боевых кораблях возникла острая нехватка личного состава, а с учётом того, что флот не терпит «расхлябанности», поэтому жизненно необходимы специалисты!

В приказе Наркома ВМФ говорится, что школа создаётся:-

«в целях создания кадров будущих специалистов флота высокой квалификации, требующих длительного обучения…».

Так в суровые годы Великой отечественной войны 1941-1945 годов,

ещё совсем юные 15-16 летние мальчишки-добровольцы учились флотским специальностям…

И уже через 10 месяцев, после интенсивной подготовки, отправлялись на войну, служить на боевых кораблях всех флотов: Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского, Северного и речных военных флотилий.

Многие из них погибли в боях и битвах на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками…

В Советском Союзе День Военно-Морского Флота установлен СТАЛИНЫМ по предложению народного комиссара ВМФ СССР адмирала Н. Г. КУЗНЕЦОВА Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКПб

22 июня 1939 года, согласно которому праздник отмечался ежегодно 24 июля, в день рождения главкома ВМФ СССР Николая Герасимовича КУЗНЕЦОВА.

1 октября 1980 года праздничная дата день ВМФ перенесена на последнее воскресенье июля, стала «плавающей»…

Соловецкие юнги у профилактория «Севмаша», 30 июля 2022 года.

СПИРИДОНОВ Юрий Александрович, выпускник Соловецкой школы юнг ВМФ, 3-й набор, главный старшина, радист монитора «Сунь-Ят-Сен», Краснознамённая Амурская военная флотилия;

ХАРЧЕВ Виктор Николаевич, выпускник Соловецкой школы юнг ВМФ, 2-й набор, старшина 2-й статьи, рулевой лидера эсминцев «Баку», Краснознамённый Северный флот;

ЩЕЛКУНОВ Анатолий Михайлович, выпускник Соловецкой школы юнг ВМФ, 3-й набор, старший матрос, радист монитора «Активный», Краснознамённая Амурская военная флотилия.

— Соловецкие юнги – это представители единственной в мире регулярной воинской части, имеющей своё знамя, наименование и свою присягу. Это мальчишки-добровольцы, — отметил Александр ПОБОЖИЙ.

Александр Александрович ПОБОЖИЙ родился 1 октября 1947 г. в Иркутске;

Вице-адмирал в отставке, экс-начальник главного штаба ВМФ РОССИИ, ныне председатель Центрального Совета МООВ ВМФ России и Совета ветеранов Соловецкой школы юнг Военно-морского флота которым он руководит с 2010 года и по сей день.

в 1971 году окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С.О. МАКАРОВА;

1971-1979 — проходил службу на Тихоокеанском флоте: командир боевой части, помощник командира и старший помощник командира подводной лодки;

1979-1980 — слушатель Высших специальных офицерских классов ВМФ;

1980-1989 — командир подводной лодки Тихоокеанского флота, успешно выполнил задачи усиленной опытной эксплуатации нового для Тихоокеанского флота проекта подводной лодки, в ходе которой под его руководством были разработаны организационные, эксплуатационные и боевые расписания, тактические приемы боевого применения новой техники и оружия; выполнил 7 боевых служб в Тихом и Индийском океанах длительностью до 10 месяцев;

1985-1988 — слушатель заочного отделения Военно-морской академии;

1989-1991 — командир отдельного дивизиона подводных лодок в Магадане, решал сложные задачи перевооружения дивизиона на новый проект подводных лодок, отработки курсовых задач и поддержания заданной боевой готовности;

с 1991 по 1994 год — командир отдельной бригады подводных лодок Тихоокеанского флота, руководил действиями подводных лодок соединения во всех крупных учениях флота;

1994-1996 — начальник штаба эскадры подводных лодок Тихоокеанского флота,

с 1995 г. — контр-адмирал;

в 1996 г. — заместитель начальника Управления боевой подготовки Тихоокеанского флота;

1997-2003 — заместитель начальника Главного штаба ВМФ,

с 1999 г. — вице-адмирал; принимал активное участие в организации подготовки и обеспечения сил ВМФ в специальных действиях, разработке и внедрении организационных документов и практических мероприятий по обеспечению безопасности объектов центрального подчинения; участник международных конференций по безопасности деятельности на море, подводного плавания, представитель ВМФ РФ в Брюсселе по координации действий сил при проведении международных мероприятий по подъему подводного крейсера «Курск»; с февраля 2003 г. в запасе; председатель Межрегиональной общественной организации ветеранов ВМФ России.

Награжден орденами Мужества, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, медалями…

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ КОЛЫШКИН, командир дивизиона бригады подводных лодок Северного флота.

Стал первым из советских моряков-подводников, удостоенных в годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза.

Удивляет его судьба: паренек из крестьянской ярославской глубинки, закончивший до службы на флоте лишь четыре класса церковной сельской школы,

СТАЛ САМЫМ РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ ПОДВОДНЫМ АСОМ (!)

Только с января 1943 года и до конца войны, когда Иван КОЛЫШКИН стал назначен командиром бригады подводных лодок Северного флота.

Его подводники потопили 34 транспорта, танкер и 16 боевых кораблей противника.

Выполнили 14 минных постановок, на которых подорвались и затонули ещё пять транспортов и кораблей врага. Всего за время войны советские подводники под комбриговским руководством КОЛЫШКИНА уничтожили более двухсот кораблей и судов противника.

Ошеломительный результат!

Бригада подводных лодок Ивана Александровича КОЛЫШКИНА:

24 июля 1943 года награждена орденом «Красного Знамени«, став первым в советском ВМФ Краснознамённым соединением подводных лодок.

03 ноября 1944 года бригада подлодок награждена орденом «Ушакова I» степени, и стала первым, и до сих пор единственным, дважды орденоносным соединением подводных лодок в отечественном Военно-Морском флоте.

Сам комбриг ИВАН КОЛЫШКИН считается одним из самых «звездных» советских подводников.

Родился будущий герой в августе 1902 года в деревне Крутец (ныне Рыбинский район Ярославской области) в крестьянской семье. Работал в небольшом хозяйстве родителей, занимался крестьянским трудом.

После смерти отца в 1914 году, чтобы мать смогла прокормить младших братьев и сестер, Иван уехал в Петроград и поступил в услужение к одному из купцов-земляков.

Работал «мальчиком», разнорабочим, раскройщиком кож.

В 1917 году вернулся на родину, к земле. В деревне царила разруха.

Так Иван нанялся матросом на волжскую баржу. Этот выбор определил всю его дальнейшую судьбу.